Article paru dans Ridiculosa n° 3 (1996) Pastiches et parodies de tableaux de maîtres

En 1994, à la savoureuse énigme de ses dessins qu’attendent de jour en jour les lecteurs du Monde, Serguei ajoutait une surprise vraiment intrigante : un livre, et même un « roman », l’Ivresse des livres[1]. Etrange roman, légende fantastique à mi-chemin entre Swift et Lewis Carroll, fable traversée de multiples leçons, de multiples questions, parmi lesquelles ressort une interrogation sur la passion de l’écriture et la Passion de l’écrivain, « cette Passion aux stations d’injures », « ce long et horrible Golgotha », comme disaient les Goncourt[2]. Le héros de Serguei, Ernest, arraché au monde par le Livre des livres, la Bible, mène son aventure d’homme dans la lecture du monde et la quête de soi par l’écriture ; il doit ainsi traverser toutes les mystifications de l’univers des livres pour se dissoudre à la fin dans ses propres pages. Si notre lecture n’est pas « le fruit d’un programme (trop peu) élaboré »[3], ce roman sonne comme un adieu à l’écriture, trompeuse promesse de délivrance, dénoncée dès la muette BD. qui constitue la Préface.

Ce roman serait-il le testament ou la confession du dessinateur, qui par ailleurs – c’est l’originalité séduisante de l’ouvrage – reprend ses dessins déjà connus pour illustrer – ou plutôt pour accompagner librement son récit? « Plus volontiers contrepoint que commentaire, éclat multiple et singulier d’un discours parallèle »[4], ils ont été conçus à propos d’autres textes avec lesquels leur rapport était souvent aussi ténu et libre; comme s’il s’agissait toujours de suggérer qu’il y a plus à dire, ou autre chose, ou autrement. On dirait que Serguei retourne ses propres dessins comme des tarots, les « tarots du conte » de Francis Debyser ou les tarots d’Italo Calvino dans le Château des destins croisés, pour inventer son histoire en y cherchant autre chose.

Si le texte écrit raconte une évasion impossible, les dessins réalisent-ils la seule évasion imaginable? Le petit homme du frontispice de la couverture plie-t-il ou déplie-t-il le listing informatique qui l’enveloppe d’une spirale et d’un labyrinthe de murailles ? Crée-t-il un labyrinthe – ce serait l’écrit désespérant (tel que le voyait aussi Ponge : « L’on ne sort pas des arbres par des moyens d’arbres »[5]) ; ou au contraire sort-il du labyrinthe, de l’enfermement, en empilant les dessins? Trouve-t-on son chemin dans le labyrinthe intérieur en composant autour de soi un labyrinthe d’images ?

Le chapitre 8 du roman, « Faux retour », marque un tournant dans la vie du héros : Nora, son initiatrice, vient de l’abandonner. Que faire? Attendre? « Observer des heures durant cette fenêtre »? « Ou simplement vivre, dans une maison qui n’était qu’un dessin, où lui-même n’était qu’une ébauche de bonhomme » [6]?

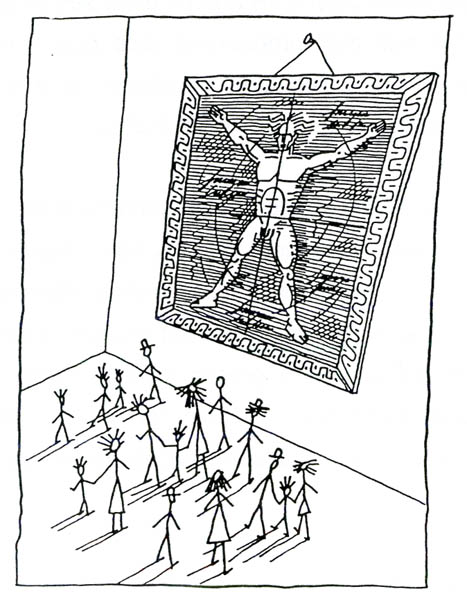

C’est cette appréhension d’une existence superficielle, rabougrie, étiolée qui se reconnaît dans l’image choisie pour faire écho à cette introduction du chapitre.

L’inachèvement d’une vie et d’une humanité sans substance – intime cauchemar d’Ernest – est métaphorisé par ce dessin qui met en scène, dans un musée, le face à face entre l’image d’une humanité puissante et des admirateurs filiformes comme des bonhommes enfantins. Une sensation d’incarcération générale se dégage de ces êtres chétifs[7] comme de cette image même de l’homme vivant, enfermée dans le cadre du tableau, dans l’angle du musée, dans le contour du dessin.

Initialement, ce dessin accompagnait une chronique de Bruno Frappat, intitulée « Crises d’identité », publiée dans le supplément Radio-Télévision du Monde du 30 juin 1991[8]. L’auteur de la chronique évoquait le mal-être intime de maint contemporain, le désir d’être un autre, le souhait de trouver l’occasion de se voir de l’extérieur pour prendre sa vraie mesure : « Chacun y découvrirait ce que les autres, mais seulement les autres, connaissent par coeur. Las! nous sommes comme les portraits qui hantent les cimaises des musées : ils nous regardent les regarder et jamais ne se voient »[9].

Voilà apparemment la phrase qui lance le dessin de Serguei. Celui-ci improvise sur les thèmes du musée, de la crise d’identité, du sentiment de mal-être, du face à face inutile avec un tableau, et peut-être de l’enfermement dans un être-pour-autrui interdit de réflexivité. Toutefois, ce n’est pas une illustration que compose le dessinateur, mais plutôt une variation. Il transforme l’analogie proposée par Bruno Frappat en y intégrant la représentation d’un homme puissant, bien découplé, d’une stature écrasante, que rend encore plus écrasante sa situation au milieu du dessin et au milieu de la page du journal. Les thèmes de l’article sont associés dans une nouvelle synthèse pour une interrogation qui a pour cadre le musée et pour objet le face-à-face entre les visiteurs et une représentation héroïque de l’humanité.

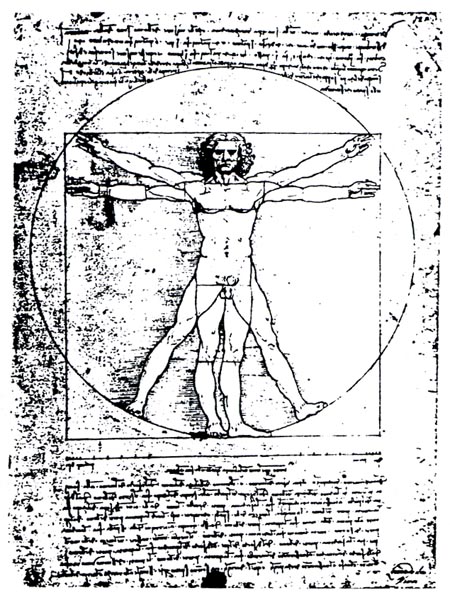

Or le tableau admiré, cette image d’un homme gigantesque, nu, en extension, est, à n’en pas douter, une claire allusion, le souvenir librement interprété du fameux « homme de Vitruve » de Léonard de Vinci, ce dessin plus connu de nous par la marque Manpower que par le manuscrit conservé à la galerie de l’Académie, à Venise.

C’est en 1487 que Léonard de Vinci dessine son fameux homme, à l’époque où il participe au concours ouvert pour la transformation du Dôme de la cathédrale de Milan[10]. Il élabore son projet en étudiant les conceptions anthropomorphiques des deux architectes arbitres du concours, Francesco di Giorgio Martini et Luca Fancelli, qui, dans la lignée de Vitruve et d’Alberti, spéculent sur les analogies de structure entre le corps de l’homme et ses constructions.

Méditant le De Architectura de Vitruve[11], Léonard dessine en surimpression deux attitudes d’un homme nu, de manière à manifester que le corps humain implique le carré (position debout en T) aussi bien que le cercle (position en extension en X), fournissant ainsi la clef de ces figures et les mesures de toute construction. Léonard peut même en inférer que « l’homme est le modèle du monde ». D’ailleurs ce dessin communique une immédiate valeur symbolique à l’homme représenté : sa stature puissante, son torse et sa tête immobiles, son visage impassible, dominateur et mâle, font de ce personnage une image de la force conquérante, de la prétention à être la base immuable de l’univers. On y reconnaît, synthétisée en une figure, la trinité des caractères ailleurs isolés par l’artiste : la stabilité de la puissance masculine, d’une part, (que Léonard donne à sa sanguine, célèbre au XVIème siècle, « Homme nu vu de dos », dont l’immobilité de volleyeur prêt à renvoyer le ballon est toute d’un mouvement contenu qui va se déployer[12]) ; d’autre part, le mouvement qui associe aux grands rythmes de l’univers[13]; enfin la puissance méditative et interrogative[14].

Si l’on accepte de retrouver dans le dessin de Serguei ou le souvenir de « l’homme de Vitruve » ou même une allusion au dessin de Léonard, on est amené à s’interroger davantage : comment le dessinateur du Monde interprète-t-il librement et transforme-t-il son modèle? dans quel sens, dès lors, va l’allusion, quel message sans mots nous adresse Serguei ? et que signifie alors ce libre retour, ce libre recours à une image du XVème siècle finissant ?

Libre interprétation : une fois l’analogie invinciblement reconnue, force est de remarquer les transformations.

Des deux positions du modèle, en effet, Serguei n’en retient qu’une : l’extension . Il supprime la station debout, calme et maîtrisée, il supprime le cercle et le carré qui enveloppaient la figure d’une mesure pacifiante. Le cercle devient ébauches de plusieurs cercles, indices de mouvement et de rayonnement. L’homme représenté est un gymnaste puissant – pieds bien posés, sexe indiqué, muscles soulignés aux cuisses et aux bras, aux abdominaux et aux pectoraux – ; il est animé d’ une frénésie joyeuse de domination et d’exaltation : ses cheveux ondulent et s’envolent, ses bras s’étirent au maximum et franchissent les cercles. Cet homme rayonne d’ondes ; un désir d’espace le fait danser de tous ses membres; sur la nuit du fond hachuré, son corps blanc illumine. C’est le Sacre du Printemps ! Et c’est à cette figure que Serguei réserve, en quatre points, la signature de ses tags caractéristiques – qui font penser à l’écriture cryptée de Vinci.

Mais qu’en est-il réellement? Cet homme n’est plus qu’un objet de contemplation ébahie. Enfermé dans le cadre massif d’un tableau, solidement fixé au mur – comme Prométhée le fut sur le Caucase! – , relégué dans un coin de musée, – aux oubliettes! Les traits hachurés qui l’entourent voudraient l’envelopper de nuit, ou du moins soulignent que le dessin de Vinci est devenu un tableau d’autrefois, que l’image de l’énergie conquérante ne génère plus qu’une contemplation désoeuvrée. On peut même penser que la ligne ondulée qui enguirlande le tableau lui donne l’aspect d’un timbre-poste, ce qui achève la miniaturisation, la mise à distance et la dérision de l’énorme volonté de puissance et d’existence.

L’image de la force virile apparaît soudain écrasée. Elle évoque aussi bien l’insecte épinglé dans la petite boîte du collectionneur et devenu une curiosité inoffensive que le corps étendu sur une table de dissection pour une nouvelle leçon d’anatomie. Cet homme qui s’écartèle pend au mur comme un crucifié. (Le thème de la crucifixion marque fortement le lexique et l’imaginaire de Serguei : qu’il s’agisse d’évoquer le dénuement [du héros dépossédé des mots libérateurs du Nora[15]], ou l’oblation [au soleil des plages[16], aux souffles de la nuit [17], à l’emprise amoureuse[18]], revient l’image du crucifié pour signifier la perte du pouvoir sur soi-même, la perte de soi-même).

Nous sommes donc confrontés à une image ambiguë – image d’une extension qui peut exprimer aussi bien la volonté de conquête que la renonciation absolue. S’agit-il de rappeler la virtú d’autrefois, comme un rêve à savourer, un rêve à déplorer, un remords? Ou s’agit-t-il de signifier qu’il ne s’agit que d’un rêve, rêve d’autrefois que le cordon sanitaire de l’esthétisme enferme dans son statut de rêve et empêche d’influencer notre vie.

A cette ambiguïté répond l’autre élément de la mise en scène imaginée et voulue par Serguei, qui fait du face à face avec le souvenir de la Renaissance la pointe même de son dessin : les visiteurs du musée, ces amateurs du dimanche, ces touristes. Serguei les a faits nombreux – nous comptons seize personnages; cela donne un pullulement, un fourmillement. Face à l’Unique, ils sont le Nombre, la Société, notre société. Nous les reconnaissons, les uns solitaires (huit -hommes, femmes, enfants), les autres en famille (une mère et son enfant, deux couples encadrant leur enfant), les uns perdus dans la masse, les autres liés par les mains. Humanité ordinaire, à la silhouette filiforme, raide, sans épaisseur, avec robe, avec chapeau ou en cheveux raides et hirsutes, face à l’Homme nu, musclé, compact, aux cheveux libres, ondulés, traversés par le vent. Une confrontation est organisée : la masse des visiteurs, dans son ovale, semble contrepeser la masse du tableau. On voit de quel côté penche la balance : l’homme unique pèse autant que toute cette poussière, il pèse plus : il est au-dessus et l’écrase de sa stature et de sa puissance.

Mais l’effet d’écrasement est compensé et même dépassé par un effet d’illumination : chaque corps de visiteur est affublé d’une ombre raide et maigriotte dont la source est de toute évidence l’invisible rayonnement du tableau, cette gloire de l’Homme dont nous nous sommes approchés et qui laisse ici les visiteurs sidérés. Toutefois cette ombre même est réduite à un trait, à un bâton enfantin, soit que le retentissement de l’oeuvre dépende de la mesure de notre être et la révèle, soit que le dessin de Léonard dénonce encore davantage la minceur de nos existences. De petits bonshommes, voilà ce que nous sommes.

Quelle que soit la voie d’analyse, on se trouve, semble-t-il, mené à une impasse. D’un côté l’on reconnaît l’Humanité idéale, de l’autre l’Humanité réelle. Un abîme les sépare. L’Humanité idéale resplendit comme un soleil, dénonce la platitude du réel, mais reste enfermée, n’agissant que par cette dénonciation, cette morsure à la conscience. L’Humanité réelle regarde, fascinée, cette image splendide, éprouve sa propre petitesse, piétine un instant, déconcertée, puis passe dans une autre salle. Entre Humanité idéale et Humanité réelle, la rencontre ne se fait pas, ne se fait plus, impossible. Ce sont deux modes d’être devenus étrangers, incompatibles, inconciliables.

L’être est perdu.

Dans la mise en scène du dessin de Serguei, nous lisons la dégradation contemporaine de l’Appel du Héros : par l’effet d’une dévitalisation des consciences, l’image de l’Idéal n’est plus qu’une curiosité, objet esthétique ou objet d’étude.

Sous-titrer ce dessin de Serguei « Mélancholia » – pour proposer un autre palimpseste. « Nous n’irons plus à Léonard ». L’idéal pendu aux cimaises est hors d’atteinte, le réel médiocre pullule et règne, et c’est une tragique dérision d’organiser leur rencontre et de constater cette impuissance de l’idéal, son incarcération, cette appropriation et cette neutralisation de l’idéal par le réel – qui en perçoit bien la grandeur mais ne sait y répondre. Serguei reprend le dessin de Léonard pour juger notre temps. Il accentue le sentiment de la grandeur pour mieux dénoncer et déplorer son absence et son impossibilité aujourd’hui.

Si ce dessin de Serguei nous place au carrefour où peuvent se rencontrer l’Idéal et le Réel, il n’est pas surprenant que nous puissions en retirer un sentiment de totalité et y reconnaître un condensé de l’inspiration et de l’art du dessinateur.

On trouvera chez lui régulièrement des représentations schématiques, silhouettes ou masques anonymes. Il exprime ainsi les traits corrélatifs de l’absence de personnalité : la minceur, la superficialité, le manque de résonance, la robotisation, l’embrigadement. Autant d’effets d’un monde qu’il évoque mécanisé et cruel, dominé par toutes les formes de l’oppression – dictature, torture, guerre – ; un monde qui musèle l’humanité et perd l’étoffe même de la réalité humaine.

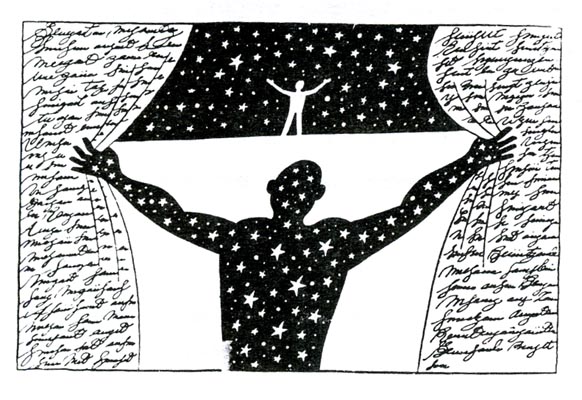

Qu’à cette sensation de minceur, Serguei oppose, dans le dessin que nous analysons, un des symboles de la Renaissance, nous semble tout à fait révélateur. La nostalgie de l’épopée humaniste s’accorde avec la dénonciation de notre présent. Mais c’est aussi que tout l’imaginaire de Serguei marque sa connivence avec le XVIème siècle. Car il exprime, en des dessins d’une toute spéciale poésie,

le désir de se réenraciner dans le mystère du monde et de retrouver avec l’ignorance la saveur de la nuit créatrice, peuplée d’étoiles, de soleils, de planètes. A réveiller en soi le sens du mystère, l’homme intérieur revivrait, l’homme interdit se manifesterait.

Pour retrouver en soi la substance humaine, il faudrait écarter toute culture, toute rationalisation, reprendre contact avec la nuit originelle.

Nous retrouvons notre « homme de Vitruve »! Les bras en extension repoussent les mots et la culture, et saluent la nuit infinie ! Ce rêve surréaliste s’exprime plus fortement à travers Vinci – il faut une époque bien lointaine pour échapper à la modernité.

D’ailleurs plus conforme au XVIème siècle est le génie métaphysique du dessin de Serguei – qui a le don de nous remettre au contact des antinomies et de retourner nos maigres certitudes. Il revisite les thèmes de la Bible (la création, la tentation, les commandements, le bien et le mal, le sens de la vie). Il condense les interrogations philosophiques (l’existence de Dieu, la conscience, le temps, les capacités de la connaissance).

En ressort une sensation kantienne d’enfermement dans le système de la condition humaine, une aspiration désolée, exaspérée, à franchir les limites, à refaire l’homme en échappant à la pensée, en revenant aux sources et aux mystères.

A identifier ainsi les affinités entre Serguei et l’inspiration humaniste, nous pourrions aussi bien le voir revenant aux combats sociaux et aux entreprises poétiques du Romantisme. En revanche, par son recours à l’image satirique, par son usage de la parodie et du pastiche, il s’avère homme du XXème siècle, fidèle à la leçon surréaliste du dessin paradoxal – et génial.

Un dessin comme celui que nous avons analysé permet aussi d’interpréter ce choix esthétique de l’image satirique.

N’y reconnaît-on pas tout d’abord une interrogation découragée sur le statut de l’Art ? Comme d’autres caricaturistes, Serguei dénonce l’inconséquence d’une société qui admire dans les musées ce qu’elle refuse dans la réalité. Dès lors, à quoi bon l’Art s’il doit être ainsi enfermé, momifié, récupéré, stérilisé, incompris, s’il est destiné à rester sous cloche et sans écho dans la chambre sourde du monde moderne ?

Dans ces conditions, le dessin satirique, le dessin paradoxal pourraient ouvrir une voie de salut. Car il faut d’abord dénoncer, secouer, réveiller – peut-être d’abord se réveiller. Il faut en particulier et au minimum raviver l’interrogation, la curiosité, le sens de l’anomalie. Il faut encore, par l’onirisme, restituer la poésie de la réalité. Créer l’étonnement, provoquer le recul, communiquer l’allusion : la conscience déjà se dédouble et gagne en substance. Mais aussi mettre au contact d’un mystère sans fin, celui de l’être extérieur et intérieur : la vibration restituée par l’image satirique est le début d’un itinéraire intérieur. A vrai dire, par son usage de la nuit, son humour ouvre sur la poésie. Peut-être revenons-nous par l’image satirique aux sources de l’Art, peut-être réalimentons-nous et reconstituons-nous par son effet les sources de l’art ?

Pour y croire, il suffit de reporter les yeux sur le dessin de Serguei et d’éprouver comment il en appelle à ce renouveau d’être dont le puissant homme de Vinci portait la nostalgie.

Université de Bretagne Occidentale

[2] Journal des Goncourt, 6 avril 1857.

[4] Philippe-Jean Catinchi, « Sous le signe du chat. Où l’on découvre en Serguei un homme de plume, un homme de mots », Le Monde, 25 novembre 1994.

[10] Serge Bramly, Léonard de Vinci. Biographie, Lattès, 1988, p. 229-235.

[12] Henri Mercillon, « Les dessins de Vinci. L’intelligence et le regard », in Connaissance des Arts, n°446, avril 1989.

[13] Anne de Pennendreff, « La dynamique du dessin chez Léonard de Vinci », in Connaissance des Arts, n°78, août 1985.

[19] Serguei, L’Ivresse des livres, p. 187.