Duprat Annie, « Le dégel de la nation », in Dupuy Pascal (dir), Histoire, images, imaginaire, Cahiers européens Erasmus, Pise, Université de Pise, 2003, p. 51-58 [texte revu et corrigé par l’auteur le 29 avril 2010].

Au printemps 1792 paraît à Paris une gravure contre-révolutionnaire, Le dégel de

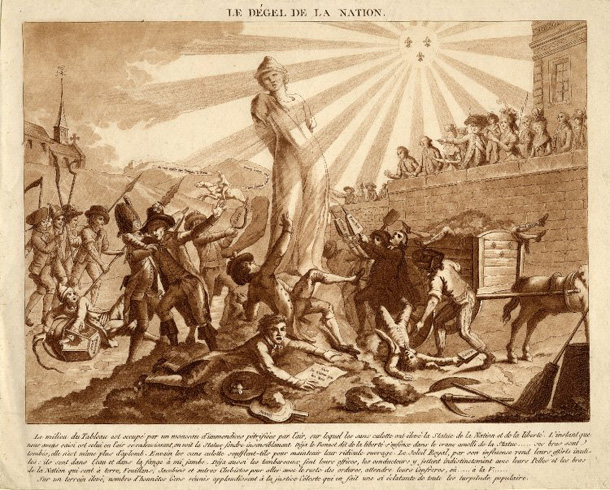

Les enseignants, dont la tâche est de plus en plus souvent placée sous le regard de l’opinion (parents, autorités de tutelle, journalistes) connaissent bien la place occupée par les documents figurés dans l’ensemble des procédures pédagogiques qu’ils sont amenés à mettre en œuvre. Cependant, ils peuvent observer l’acuité de l’observation et la qualité des analyses d’élèves face aux images (peintures, dessins, photographies ou films). Cependant, il est un discours convenu et récurrent: » les jeunes ne savent pas lire les images « , » l’école devrait leur apprendre et elle ne le fait pas « , » ils sont prisonniers de la télévision « … et autres affirmations du même ordre qui ne résistent pas à l’examen mais ont la vie dure. Les professeurs d’histoire, ès qualités, sont en permanence confrontés à une double démarche car la lecture de l’image, objet fait de lignes, de signes et de couleurs, doit être accompagnée du discours scientifique de l’historien sur la scène représentée. C’est pourquoi nous avons choisi de présenter dans les quelques pages qui suivent, l’étude d’une gravure produite en France en 1792, Le dégel de la Nation, rééditée en Italie en 1799 à des fins très proches (voir l’image) ; l’étude détaillée de ce document permet par le croisement, d’une part, des informations scientifiques sur un événement et sa signification, et, d’autre part, par l’observation du langage par l’image, de construire une sémiologie de l’image appliquée à l’historien.

LE DOCUMENT

Le dégel de la Nation est une gravure royaliste anonyme, annoncée le 19 mars 1792 dans le Journal de la Cour et de la Ville (1), le 23 mars dans le Journal de Paris (2) enfin le 25 mars dans la Rocambole des journaux (3). Aquatinte en couleurs de grand format (214 x

Le milieu du tableau est occupé par un monceau d’immondices pétrifiées par l’air, sur lequel les sans culotte ont élevé la statue de la Nation et de

L’image correspond terme à terme à la description qui en est faite par ce long commentaire. Au centre, une statue, identifiée comme étant à la fois

ANALYSE SÉMIOLOGIQUE

Étudier une image suppose une lecture préalable de sa composition (lignes, points, surfaces, couleurs…). Cette première lecture sémiologique, fondée sur l’étude des signes et de leur signification, est indispensable dans la mesure où elle permet de mettre en évidence les intentions fonctionnalistes de l’auteur, malgré les réserves que nous avons exprimées par ailleurs, concernant une application trop étroite de ce type de grille de lecture (5). La composition du Dégel de la Nation est classique : un triangle au centre, dont la base est constituée par le « monceau d’immondices » d’où se détache la figure du journaliste et conventionnel Manuel, avec son écrit bien visible « sire, je n’aime point les rois », allusion à des propos célèbres du député ; les côtés sont marqués par les différents journalistes qui tentent d’empêcher la fonte de la statue, dont le visage est le sommet de

ANALYSE SCIENTIFIQUE

Au printemps 1792, quelques semaines avant que la France ne déclare la guerre au « roi de Bohême et de Hongrie » (6), Louis XVI prend ses distances avec quelques uns des plus importants membres de son ministère ; il renvoie Narbonne du ministère de la guerre et le remplace par le colonel de Grave. La gravure montre l’ancien ministre fuyant « je vais rendre mes comptes à Metz » tandis que le cheval ironise « mon maître n’était pas assez grave »; mais l’humour est aussi scatologie car les propos sortent de l’anus du cheval ! L’intention de l’auteur est des plus malignes, à moins que l’image n’anticipe sur les événements car Narbonne, ministre proche de la tendance modérée des Feuillants, émigrera seulement après la chute consommée de la monarchie le 10 août 1792. À l’intérieur des différents groupes politiques, les divergences étaient nombreuses et tranchées, pas seulement sur la question de la guerre dont les principaux acteurs sont figurés ici.

De gauche à droite, on rencontre Desmoulins, Audoin, Manuel, Carra, Brissot, Fauchet, Gorsas, Barnave et Prudhomme.

Desmoulins, portant un bonnet rouge comme l’habitude commençait à s’en répandre (7) chez les jacobins zélés, est identifié par la mention « Janot Desmoulins » sur la lanterne qui gît à terre. On se souvient que le bouillant Camille était l’auteur, en 1789, d’un Discours de la lanterne aux Parisiens ; rapidement, ses adversaires ne le nommeront plus que « le procureur de la lanterne » qualificatif très chargé de significations inquiétantes puisque, selon une formule plus fréquente dans les mots que dans les actes, on conduisait volontiers « à la lanterne », pour les pendre, ceux qui s’opposaient aux Jacobins. Camille Desmoulins (1760-1794), journaliste brillant et libre, est à l’époque très fidèle aux idées de Robespierre, et violemment opposé à Louis XVI dont il votera la mort en 1793. Figuré à terre, à l’extrême gauche de la gravure, il semble déjà exclu de la scène qui se joue au centre, comme si son heure était déjà dépassée.

Pierre-Jean Audoin (17641840) dit « le sapeur du bataillon des Carmes », écharpé par un garde national, a perdu le soufflet qui lui permettait de tenter de réchauffer la statue de

À l’inverse, le soufflet que brandit encore Jean-Louis Carra (1742-1793) n’empêche pas le bras droit de la statue de tomber. Polygraphe très inventif, Carra pratique l’art de grossir les rumeurs et de donner pour vraies et assurées des informations lacunaires et superficielles. Journaliste (9) de peu de foi, il est un des proches de Mercier et de Brissot, précédemment « mouches » de la monarchie, chargé d’espionner les conversations de gens dans les cafés, sur les marchés, dans les rues etc., puis d’en faire un compte rendu aux autorités policières. Élu par la suite à la Convention, il vote la mort du roi mais sera quand même condamné pour activités royalistes et exécuté avec les chefs Girondins.

Louis-Pierre Manuel (1751-1793), procureur de la Commune de Paris en décembre 1791, est un membre important du club des Jacobins autant qu’un écrivain actif, très engagé dans la défense du ministère Girondin lors de son conflit avec le roi en mars 1792 ; il joue un rôle fondamental dans le déroulement des journées du 20 juin puis du 10 août 1792. Elu député à la Convention, son rôle dans le déroulement des massacres de septembre est encore mal élucidé; il se tient de plus en plus en marge des positions les plus radicales, démissionne pour ne pas avoir à se prononcer sur le jugement du roi, puis se retire à Montargis où il est pourtant arrêté le 20 août 1793. Il est guillotiné, sur accusation de fédéralisme, le 14 novembre 1793. En mars 1792 (date de la gravure) Manuel est un ennemi déclaré de la monarchie, ce dont témoigne le titre de la feuille qu’il tient à la main.

Brissot et Fauchet sont montrés de conserve, activant leurs soufflets. Jacques-Pierre Brissot (1754-1793), journaliste pamphlétaire aussi actif et aussi brillant que Desmoulins, présente cependant une personnalité beaucoup plus trouble aux yeux de ses contemporains, au point qu’un nouveau verbe « brissoter », pour « voler », a été inventé en 1792. Camille Desmoulins publie contre lui, le 29 janvier 1792, un Jacques-Pierre Brissot dévoilé, où il démontre que Brissot complote avec La Fayette et avec Dumouriez. Conventionnel, partisan de l’appel au peuple pour le jugement du roi, il vote ensuite la mort avec sursis. Arrêté le 2 juin 1793, il est exécuté le 31 octobre suivant.

Claude Fauchet (1744-1793), en habit ecclésiastique, était un des membres actifs du groupe du Cercle Social. Il a été élu évêque constitutionnel de Caen en 1791, prend la défense de l’action de Narbonne en butte à la méfiance du roi ; conventionnel, il refuse de voter la mort du roi puis se rapproche des députés Girondins qu’il accompagne à la guillotine le 31 octobre 1793.

Dans une posture bien pitoyable se trouve Antoine Gorsas (1752-1793), renversé à terre cul par-dessus tête et qu’un « bon français » s’apprête à jeter dans le tombereau des immondices. Nous écrivons « bon français » parce qu’ici l’image est assez polysémique, le pantalon rayé rouge et blanc de cet homme l’identifiant comme un citoyen partisan du nouveau régime, ce que son chapeau contredit. L’auteur de la gravure aurait-il voulu signifier que, par delà les engagements et les prises de position des uns et des autres, il existerait une vérité et une pureté venue du peuple qui serait toute disposée à mettre de l’ordre dans les affaires du pays ? On s’approcherait alors, ici, d’une antienne du discours politique, aussi vieille que le pays lui-même : la population, force vive de la nation, ne peut être confondue ou assimilée ni à ses élites ni à ses représentants et le peuple français, avec son bon sens et son honnêteté, saura mettre un terme aux agissements de quelques uns. Gorsas, le rédacteur d’un journal (10) qui, sous des titres divers, a connu un très grand succès, a été sans conteste le plus actif « faiseur d’opinion » de la période. Élu à la Convention, proche des Montagnards, il n’est cependant pas hostile aux positions des Girondins et sa liberté d’expression le pousse bientôt vers la guillotine : acceptant les massacres de septembre au nom de la régénération du peuple, il les condamne par la suite lorsqu’il se rapproche des positions des Girondins. Proscrit après le 2 juin 1793, il est guillotiné le 7 octobre de la même année.

Après Brissot et Fauchet, un « autre couple » est constitué par Barnave et Prudhomme, qui sont déjà dans le tombereau des immondices, prêts à être envoyés à

Louis-Marie Prudhomme (1752-1830) est, avec Audoin, le seul des journalistes présents sur cette gravure à avoir survécu aux événements révolutionnaires. Il était l’éditeur de l’hebdomadaire républicain et démocrate très radical les Révolutions de Paris (11). Arrêté le 4 juin 1793, Prudhomme se défend avec vigueur et obtient rapidement sa libération. Pendant le Directoire et le Consulat, il poursuit une activité éditoriale en publiant des écrits de réflexions politiques sur les erreurs et les crimes de

Face à ces neuf journalistes polémistes, dont les corps tordus figurent le pays déchiré par les factions, et qui ne peuvent empêcher la Nation (la statue) de se décomposer, la famille royale présente un front uni et l’espérance d’un avenir calme et pacifique (la reine offre même le dauphin comme alternative royale à la même statue). La force de la gravure réside autant dans le message politique ainsi délivré que dans sa puissance anticipatrice des événements : deux seulement des journalistes survivront à la Terreur, ce qui montre la pertinence du choix de l’auteur de la gravure qui n’a pas mis en scène des personnages de second ordre. Du côté de la monarchie, seule Marie-Thérèse Charlotte, devenue par

ANALYSE SYMBOLIQUE

Le contexte factuel et l’identification des protagonistes de l’image étant faite, reste à s’interroger sur la figure de la femme : est-elle une statue de la Nation? Ou de la Liberté? Avec son bonnet phrygien sur la tête, elle ressemble fort aux multiples allégories de la liberté présentes à la fin de l’Ancien Régime dans les grandes iconologies mises à la disposition des peintres (12). On peut observer dans un ouvrage, publié sous la forme d’un almanach iconologique annuel, entrepris en 1765 par Gravelot et poursuivi ensuite, avec un succès jamais démenti, par Cochin, que la liberté est toujours figurée sous les traits d’une jeune femme vêtue à l’antique et portant une pique avec un bonnet. Il était de tradition, au moins depuis

POSTÉRITÉ DE L’IMAGE

Lé Dégel de la Nation est une caricature royaliste française d’une exceptionnelle richesse. En effet, les productions royalistes sont beaucoup plus détaillées et plus percutantes que leurs équivalents patriotes, en raison justement de la posture des royalistes, attaqués, puis vaincus. Ayant enfin pris la mesure de ce qui se jouait, ils entreprennent tardivement une « guerre des images » contre la Révolution ; leur combat est presque désespéré en 1792, mais ils y mettent toute l’ardeur dont ils disposent. Dès la fin du « Triennio » en Italie (1796-1799), cette période au cours de laquelle les jeunes républiques italiennes sont placées sous l’influence du Directoire français, une gravure est produite à Milan qui reprend, presque point par point, l’image et le commentaire du Dégel de la Nation (15). La composition d’ensemble est la même, mais les visages, en particulier ceux des personnes présentes sur la tribune, sont bien évidemment très différents puisqu’à la place de la famille royale figurent les princes alliés, coalisés contre la France, venus renverser le Directoire Cisalpin à Venise. Le soleil royal devient le « soleil de la raison », le cavalier [toujours Narbonne] part « porter la nouvelle à Paris », le tombereau qui emporte les corps des représentants du Directoire Cisalpin est marqué « Produits de la liberté et de l’égalité » (16). Même vocabulaire, même mise en scène, mêmes images, la statue de la Nation/Liberté ne peut que fondre et disparaître sous le rayonnement de pouvoirs plus sensés. La lettre elle-même est, pour partie du moins, l’adaptation de la lettre de l’estampe originale française :

Statua della Democrazia composta d’immondezze congelate, eretta dai Giacobini sopra mucchio delle medesime. L’aria si riscalda : indi la medesima statua si va dileguando: le braccia si vegono già cadute : Li Rap/presentanti del Direttorio Cisalpino, ed altri, corrono in fretta soffiando a più non posso per sostenere

1792-1799, deux gravures semblables pour un message identique : les pouvoirs issus de la Révolution doivent être renversés par les puissances d’Ancien Régime. Mais, entre les deux, la réaction est en effet passée et, si en 1792 Le dégel de la Nation était une gravure polémique, illustrant le combat des contre-révolutionnaires royalistes contre l’Assemblée Législative et la France nouvelle issue de la Révolution, en 1799, Il disgelo della Nazione montre la victoire des princes européens sur des « jacobins » italiens désignés de façon péjorative, mais aussi très stéréotypée, comme des ex-juifs (« ex-Giudeo »). Cette mention, accolée au nom de Collalto (au premier plan au centre) et de Dandolo (au second plan à gauche) qualifie les patriotes vénitiens qui avaient participé au gouvernement de la cité lors du triennio, commerçants ou médecins habitués à se déplacer, par opposition envers une permanence et une éternité fantasmatique figurée par l’église, en haut et à gauche de l’image. Faut-il, comme certains commentateurs (18), y voir une allusion antisémite ? Ni Vincenzo Dandolo, l’un des plus ardents patriotes vénitiens, membre du gouvernement provisoire, ni Odoardo Collalto, membre du Comité d’Instruction Publique, n’étaient des juifs (19). La question revient à s’interroger sur la force du verbe, sur l’habitude culturelle qui consiste à nommer « juifs » les usuriers ou les banquiers et, par extension, les personnes dont on se méfie, est bien connue.

Au terme de cette brève étude d’une estampe polymorphe, nous pouvons conclure en constatant à nouveau la force terrible des images polémiques qui circulent abondamment en Europe, dans les boîtes des colporteurs ou dans les mallettes des émigrés, ainsi que la puissance de la mémoire qui permet à des iconographes, à deux siècles de distance, de retrouver une estampe royaliste au contenu très factuel pour illustrer un essai théorique sur la crise de la démocratie en France.

NOTES

(1) Publication royaliste de Gautier de Syonnest paraissant de décembre 1789 à août 1792, familièrement nommée Le Petit Gautier.

(2) Le journal de Paris a été fondé en janvier 1791; l’un de ses rédacteurs, Condorcet, l’abandonne à l’été 1791 et le journal devient de plus en plus royaliste.

(3) Sorte de Canard enchaîné au service de la faction royaliste, la Rocambole des journaux ou histoire aristo-capucino-comique de la Révolution paraît de juin 1791 à août 1792.

(4) BNF Est. coll. De Vinck 4364, fonds Qb1 180, Tf mat1, coll. Smith Lesouëf 2844, Arsenal 220 (85). Musée Carnavalet deux exemplaires PC Hist 22 D. Nous n’avons pas pu, pour des raisons matérielles (autorisations) explorer

(5) A. Duprat, Le roi, la chasse et le parapluie ou comment l’historien fait parler les images, « Genèses, sciences sociales et histoire », juin 1997, 27, pp. 109-124.

(6) Intitulé exact correspondant à la volonté de la Nation révolutionnaire désireuse de déclarer la guerre aux princes et non pas aux peuples.

(7) Robespierre cependant ne considèrera jamais le port du bonnet rouge comme un brevet de patriotisme.

(8) Publié du 23 novembre 1789 au 2 juin 1795 le journal a fait appel à de nombreux collaborateurs parmi lesquels Carra.

(9) Il dirige les Annales patriotiques et littéraires et affaires politiques de l’Europe, titre qui paraît du 3 octobre 1789 au 11 juin 1793.

(10) De juillet 1789 à mai 1793 les titres successifs sont le Courrier de Versailles à Paris et de Paris à Versailles, puis le Courrier de Paris dans les provinces et des provinces à Paris (30 novembre 1789), puis encore le Courrier des 83 départements (3 juillet 1790) enfin le Courrier des départements (22 septembre 1792, jusqu’à la cessation du titre le 31 mai 1793). Les contemporains nommaient cette dernière publication Le Courrier de Gorsas.

(11) Publié du 12 juillet 1789 (date fictive: en réalité vers le 17) au 28 février 1794.

(12) Nous négligeons volontairement le débat des historiens de l’art sur les différences entre le bonnet « rouge », ou « phrygien » ou « de la liberté » tant il est évident dans les archives comme pour les contemporains, que cette distinction n’avait pas de sens, la coiffure identifiant simplement les partisans de la Révolution.

(13) A. Duprat, Le roi décapité essai sur les imaginaires politiques, Paris 1992, pp. 199-201.

1(4) J.-M. Boyer-Brun dit Bayer de Nîmes, Histoire des caricatures de la révolte des français, 1792 Paris tome 1, p. 401.

(15) Une exemplaire figure au Musée Carnavalet à Paris sous

(17) C.M. Bosséno, C. Dhoyen, M. Vovelle (eds.), Immagini della libertà, l’Italia in rivoluzione 1789-1799, Rome 1988, p. 343. Il y a une erreur d’interprétation sur cette estampe dans ce dernier ouvrage qui fait un contre-sens en identifiant la version française, Le dégel de la Nation, comme « clairement philo-révolutionnaire ».

(18) Immagini della Libertà, cit., p. 342.

(19) P. Tessitori, Basta che finissa s’ti cari. Democrazia e polizia nelle Venezia del 1797, Venise 1997. Je remercie Gilles Bertrand, de l’Université de Grenoble, qui m’a fourni cette indication bibliographique. Voir aussi A. Bertarelli, Iconografia Napoleanica, 1796-1799, Milan 1903.

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Duprat A., Le roi, la chasse et le parapluie ou comment l’historien fait parler les images, « Genèses, sciences sociales et histoire », juin 1997, 27, pp. 109-123.

Id., « Iconographie et histoire. Questions de méthode », Historiens et géographes, janv-mars 2000, 369, pp. 257-261.

Id., Images et Histoire. Outils et méthodes d’analyse des documents iconographiques en histoire, Paris, Belin, 2007.

Langlois C., La caricature contre-révolutionnaire, Paris 1988.

Bosséno C.M., Dhoyen C., Vovelle M. (eds.), Immagini della libertà, l’Italia in rivoluzione 1789-1799, Rome 1988.