Guillaume Doizy, « Le dessinateur Lavrate (1829-1888) et la religion comique », Gavroche, « revue d’histoire populaire » n°146, avril-mai-juin 2006, p. 10-19.

Les charges de Lavrate sont considérées par Emile Bayard comme « bien grossière[s], d’un goût peu délicat (1) », voire, pour André Salmon en 1929, d’un « trait vulgaire ». « C’est le peintre épique des repas de curés, des banquets de pompiers, des conseils municipaux grotesques » rajoute-t-il (2). Les notices biographiques, fort courtes quand elles ne sont pas absentes, restent muettes sur la vie de ce dessinateur étonnant. Certes, Lavrate ne s’est point confronté à la vie politique de la seconde moitié du XIXe siècle comme ses illustres contemporains que furent André Gill, Gilbert Martin ou Alfred Le Petit, qui combattirent avec leur crayon pour l’affermissement du régime républicain après la chute du Second Empire. Néanmoins, ce qui peut sembler être une faiblesse apparaît, en matière d’anticléricalisme, comme un avantage. En se souciant peu de la figure du Jésuite, alors largement stigmatisé dans la presse satirique républicaine, Lavrate élargit sa critique comique non seulement aux « saintes » Ecritures, mais aussi à l’ensemble du clergé (prêtres, sacristains, bedeaux, enfants de chœur, moines, nonnes, bigots, etc.). A côté de la caricature politique anticléricale républicaine, Lavrate invente (3) la caricature anticléricale de mœurs, en attaquant un clergé, qui, dans sa diversité sociologique, va devenir la cible de la presse libre penseuse après 1900. A l’aune de la question religieuse, Lavrate apparaît comme un précurseur. On comprend pourquoi il ait été, après 1900, abondamment réédité par la presse militante.

Dessin de Lavrate, Le Monde Plaisant n°276, 1/9/1883.

Lavrate naît à Orléans le 29 septembre 1829. Il est d’abord employé de la Préfecture du Loiret, puis dans l’administration des lignes télégraphiques qui le révoque le 27 septembre 1878, après deux ans de service (4). L’homme s’installe ensuite près de Paris, à Romainville, où il vit en célibataire avec sa vielle maman dont il s’occupe. Lavrate s’adonne alors à l’aquarelle comique, au travers de laquelle il vise tout particulièrement les militaires. Avec l’avènement de la République, le dessinateur attaque dorénavant la figure de Napoléon III, cible privilégiée des républicains depuis Sedan (5). Une de ses aquarelles, ayant pour légende « Badinguet partant en guerre, Roulé à Sedan », est saisie en 1872 chez Leloup, marchand d’estampe, rue de la Lune à Paris. Ce marchand est alors décrit par un rapport de police comme « connu pour son exaltation politique (6)», c’est-à-dire, républicain avancé.

Lavrate s’élève contre cette saisie. Il adresse une requête au Ministre de l’Intérieur (7) pour dénoncer le fait que ces images « ont été interdites à la vente sous le prétexte que le dépôt n’en avait pas été fait quoi […] que ces caricatures étant des aquarelles (faites à la main) se trouvaient exempts de cette formalité ». L’accusé rajoute, non sans ironie, que « la plupart de ces aquarelles dont je suis l’auteur se vendaient librement sous l’Empire, les sujets sont principalement des militaires et depuis la République j’ai fait sur l’ex-empereur quelques charges qui n’on rien de plus offensantes que celles de mes confrères des journaux illustrés ». Il tente d’émouvoir son interlocuteur, en se plaignant du fait que la saisie le laisse sans ressources, alors que ces charges se vendaient bien et lui permettaient de subvenir aux besoins de sa vieille mère. En conclusion, Lavrate demande au ministre de bien vouloir lever « cet interdit qui n’est pas conforme à la loi qui n’oblige pas les œuvres originales des artistes à subir le dépôt légal ».

Dessin de Edmond Lavrate, « Beausapin et Lavrate », (détail), Bible comique, 1883.

De toute évidence, cette saisie arbitraire est à mettre sur le compte de ce qui va devenir l’Ordre Moral. Après l’écrasement de la Commune en mai 1871, une poigne de fer s’impose sur le pays et plus encore sur Paris qui subira longtemps le régime de l’état de siège. La censure, dominée par des fonctionnaires zélés bonapartistes et cléricaux, restreint la liberté d’expression. De très nombreux dessins se voient interdits de parution. En mai 1873, on demande encore à Leloup de retirer de son étalage une aquarelle qui représente Gambetta et qui « attire le regard des curieux (8)».

A la demande du cabinet du Ministre de l’Intérieur, une enquête de moralité est réalisée sur Lavrate (9). La police émet sur lui un avis « favorable ». Le secrétaire de la mairie de Romainville le présente comme un homme d’une conduite régulière dont il s’est servi quelquefois dans l’intérêt de la Ville. Au point de vue politique, Lavrate est décrit comme professant des idées républicaines avancées, mais sous la Commune, il serait, précise le rapport, « resté complètement étranger au mouvement insurrectionnel ». Enfin Lavrate, du point de vue pécuniaire n’aurait d’autres ressources que le produit de ses dessins.

La police continue de le tenir pour suspect, puisqu’en 1876 année qui inaugure la progression continue des républicains dans les élections, une note rapporte que l’aquarelliste aurait assisté à une réunion publique électorale en tant que secrétaire. L’année suivante on le retrouve assesseur pour un candidat au poste de candidat d’arrondissement de la ville de Saint-Denis.

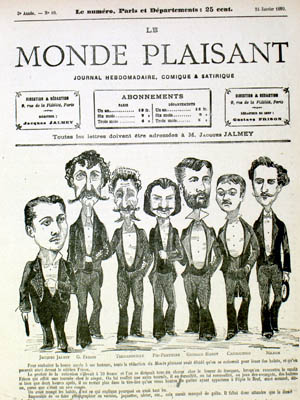

John Grand-Carteret, le décrit comme « dessinateur-lithographe » et inventeur des « réclames et des questions illustrées (10)», mais Lavrate est plus connu pour sa participation d’assez longue durée au Monde Plaisant, un hebdomadaire satirique ayant obtenu pendant quelques années un succès populaire certain.

L’écrivain et dessinateur Frison fonde, le 25 mai 1878 (11), un « journal hebdomadaire satirique » ayant pour titre Le Monde Amusant, et dirigé par Jacques Jalmey. Le but n’est pas habituel, car il s’agit avant tout de rendre accessible au lecteur une « aquarelle-charge », en s’engageant « à y ajouter un journal que nous rendrons aussi amusant que possible ». C’est bien les images qui sont en jeu, non pas des gravures comme sur les couvertures du Grelot par exemple ou du Don Quichotte, mais des « charges, [d]es pochades à l’aquarelle, [qui] n’ont jamais pu entrer, à cause de leur prix assez élevé, que dans les collections de quelques amateurs plus ou moins favorisés de la fortune ». Comme l’indiquent les éditeurs du Monde Amusant, « vulgariser les aquarelles de nos caricaturistes les plus aimés du public était un problème qui devait naturellement s’imposer à tout chercheur d’idée neuve : la plus grande difficulté résidait dans le prix ; cette difficulté, nous l’avons résolue (12)».

La revue se coûte 25 centimes, alors que le Grelot se vend, lui, 10 centimes moins cher. Il s’agit de quatre pages de papier cartonnées sur laquelle est peinte une pochade, alors que la 4e de couverture reste vierge pour ne pas dénaturer l’image. Le dessin est imprimé en noir en série, mais la couleur est apposée à la main, non pas au pochoir comme cela se fait alors, mais plus finement, au pinceau, avec des couleurs opalescentes. Rapidement, le journal change de nom « suite à une plainte » et devient Le Monde Plaisant (13) « journal hebdomadaire comique et satirique ». Le succès aidant, la revue est rapidement composée de 4 pages imprimées de textes drolatiques, de charades, d’historiettes, de devinettes voire de poésies, auxquelles il faut rajouter une double page, sur laquelle est peinte une grande aquarelle.

Une revue vraiment comique

Au-delà se ses charges et de ses textes satiriques, l’originalité du Monde Plaisant consiste dans les « produits » dérivés qu’il diffuse auprès de ses lecteurs. Plusieurs mois après sa naissance, la revue remet en vente ses premiers numéros, mais par correspondance, afin que tout un chacun puisse se constituer une collection complète. En mai 1879, le journal engage « MM les Gérants de Cercles, Directeurs de cabinets de lecture, Cafetiers, Limonadiers, etc. » à se procurer « des cartons pouvant contenir la collection d’une année du Monde Plaisant ». L’année suivante, la rédaction décide la mise en vente simultanée de deux journaux en même temps, la série normale et les premiers numéros du journal de 1878, « afin de mettre nos lecteurs à même de se procurer facilement la collection complète (14)». De toute évidence, le succès est au rendez-vous, ce que confirment les 9 rééditions d’un « Diplôme de Rosière (15) » en 1879, illustré évidemment.

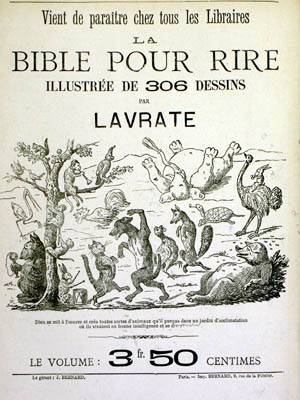

Mais bientôt est diffusée une « grande pochade à l’aquarelle » mesurant 80 sur 50 cm, « destinée à être encadrée (16)», ainsi de des séries thématiques dont la série des « carambolages, partie de billard des plus drolatiques » dessinée par Lavrate qui rentre au journal à partir de mai 1880. Du même dessinateur, le lecteur peut aussi s’offrir une série de « dix types-charges », intitulée « Nos bons villageois ». En 1881, la revue diffuse, en fascicules de 16 pages pour 0,25frs, une Bible pour Rire, qui sera vendue finalement sous forme d’un ouvrage complet de format oblong comprenant 306 dessins de Lavrate, au prix de 3,5frs.

Dessin de Gustave Frison, sans titre, Le Monde Plaisant n° 88, 24/1/1880.

La production de dessins tirés à part s’amplifie. En mai 1883, « pour satisfaire au désir d’un grand nombre de nos lecteurs » la revue reproduit les « meilleurs dessins de la collection du Monde Plaisant », cette fois vendus par lots de cent assortis (16frs) voire 200 (30frs). La rédaction précise qu’il s’agit d’une « collection très amusante, […] surtout destinée à tapisser : salles de billard, salles de jeu, chambres de garçons, pavillons, fumoirs, chalets, kiosques, etc. (17)». Le Monde Plaisant diversifie son offre avec du papier à lettre avec « grotesques coloriées », et surtout, en août 1883, est fondée une « Librairie Comique ». Elle propose une série d’ouvrages illustrés et réputés tous amusants de Brio, Chavette, Memolliens, D’Hervilly, Durieu, Gill, Lavrate, Leroy, Pothey, Robida, Sylvestre, Touchatout et son Trombinoscope illustré par Moloch, Vast-Ricouard, etc., Champfleury, Gavarni, Gill (La muse à Bibi), Alfred Paulon (Dictionnaire Rigolo-clérical), Stop (Bêtes et gens, illustré), sans oublier des dizaine s de Monologues différents. On peut aussi s’offrir des « photographies artistiques amusantes (18)» de 16cm sur 11cm, au prix de 1fr25 l’unité. Les artistes sont Anker, Chevillard, Girardet, Hermann, Moreau, Rudaux, Worms, et la production se fait pour une bonne part au dépend des curés si on en croit les titres de ces images : « La veille de Pâques », « Le nid de M. le curé » « Après Vèpres », « Profanation », « Bonum vinum », « L’Echo du diocèse », « Le barbier de M. le curé », « La lettre de Lourdes » , « Après le sermon », etc.

La librairie ne suffit pas. En juillet 1884, le journal ouvre le « Magasin Amusant dans lequel [se] vend toutes les surprises, attrapes, tours de société et fumisteries possibles. (19)». Comme « attrape » on trouve le « paquet de cigarettes qui se transforme au moment où une personne veut prendre une cigarette qui lui est offerte ». Sous l’appellation de « tour de physique » se vend un invraisemblable « chapeau crevé. Traverser le fond d’un chapeau avec le doigt, et réparer le dégât ensuite, mieux que le ferait le chapelier le plus habile ». Enfin dans la série des « jeux de société » : « La Croix mystérieuse ». Il s’agit de former une croix avec cinq morceaux de bois de formes différentes. Les prix oscillent entre 50cts et 2frs50.

Cette diffusion d’images, mais aussi de jeux s’inscrit dans la montée de l’esprit festif et comique qui se répand à la chute de l’Empire et pendant les premières décennies de la Troisième République. Les cafés-concerts se multiplient, on cultive un esprit « fumiste » dans des regroupements du type les Hydropathes. La caricature devient un véritable jeu de l’absurde, qui singe le grand Art, sans jamais se prendre au sérieux avec les expositions des Arts Incohérents notamment (20).

Thématiques : le clergé devient une cible privilégiée

Les pochades de la revue ciblent tout particulièrement les militaires sous l’angle satirique, rentrant dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le « comique troupier ». Vie de caserne, exercices, rapports du soldat avec la hiérarchie, sont l’occasion de saillies pleines d’humour, basées principalement sur le grotesque et le ridicule des situations, sans oublier les légendes. Le Monde Plaisant vise aussi la vie rurale, ou la sociabilité des petites bourgades de province. On s’amuse des cérémonies qui rythment la vie humaine, le mariage, la vie de famille, mais aussi le théâtre, les comices agricoles, le 14 juillet, parfois une réunion politique où s’époumonent des concurrents. Certains dessins évoquent les petits métiers comme cette « boutique du coiffeur » dans laquelle, au lieu de se faire raser, un client se fait couper le nez alors qu’un autre se voit badigeonné les yeux et non les joues de crème à raser. Cette caricature de mœurs, très en vogue tout au long du XIXe siècle, agite un humour est toujours simple, la légende jouant sur le double sens des mots, jonglant d’allusions coquines, salaces ou scatologiques. Mais c’est plutôt le jeu des postures qui traduit une sorte de frénésie de débordements humains comiques. Les couleurs, très vives, apposées au pinceau, saturées et lumineuses et non transparentes comme dans la presse satirique en général, donnent à l’image un rayonnement puissant fortement teinté de gaîté. Comme l’indique Bayard en 1900, c’est-à-dire vingt ans après leur édition, ces « planches en couleur tapissent encore les murs à la campagne ».

Lavrate travaille pour le Monde Plaisant à partir de mai 1880 et s’inscrit dans la lignée de Frison, tant du point de vue thématique que stylistique, même si les personnages de Lavrate sont moins lisses, leurs physiques plus outrés, donc plus comique. L’année 1881 présente un changement important. Alors que les années précédentes très peu de dessins visent les curés, un quart des charges leur sont dorénavant consacrées, et ce, jusqu’en 1884 inclus. Le virage n’est pas seulement graphique, puisque les rédacteurs multiplient les farces, poèmes et piécettes contre le clergé. Dans un texte intitulé « Une pétition du bon Dieu (21)», un groupe d’ecclésiastique se plaint auprès du « Très Haut ». Il les abandonne, laisse faire les républicains au pouvoir, n’empêche pas la foudre de s’abattre sur les églises ou les fidèles. Il semble même aller dans le sens des libres penseurs ! En conclusion les pétitionnaires menacent : « si, en dépit de notre bonne volonté, nous continuons à jouer un rôle de jobards ; si nous devons nous aider éternellement sans que le ciel nous aide, nous donnons en masse notre démission et nous nous faisons instituteurs laïques. Vous voyez, Seigneur, ce que vous avez à faire. C’est à prendre ou à laisser ». Le ton, on le voit, ne manque pas d’impertinence.

La première aquarelle anticléricale est signée de Frison et apparaît comme une des plus politiques de l’ensemble. Un jésuite, semble désespéré. Levant les bras et ses yeux vers le ciel, il s’éloigne avec courroux d’un employé de la loterie nationale. Ce dernier lui présente le lot que l’ecclésiastique a eu l’honneur de tirer et qui porte le numéro « 1880 », avec un portrait de… Gambetta (22). Frison oppose à l’ecclésiastique celui que tous considèrent comme le champion de la lutte anticléricale, réclamant la séparation de l’Eglise et de l’Etat dans son programme de Belleville de 1869 et s’étant écrié à la Chambre des députés le 4 mai 1877, « le cléricalisme, voilà l’ennemi ! ». Pour le dessinateur, la victoire de la République signifie avant tout l’échec de l’Eglise. Des mesures de laïcisation et d’interdiction des jésuites viendront, dans les années suivantes, confirmer cet élan.

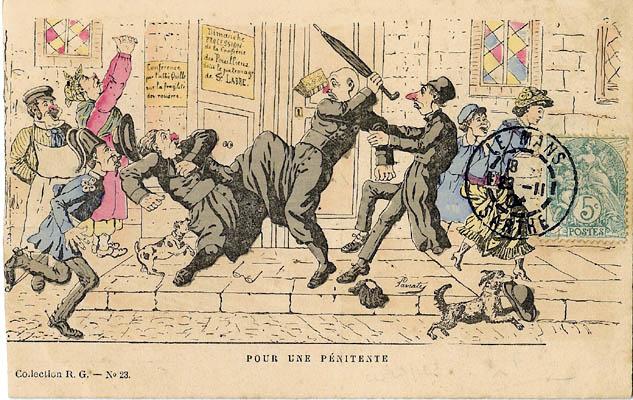

Dessin de Edmond Lavrate, sans titre, Le Monde Plaisant n° 280, 29/9/1883 détail).

Nous sommes en janvier 1879, et Mac-Mahon, symbole de l’Ordre Moral, vit ses derniers jours à la présidence de la République. Le 30 janvier, le maréchal, refusant d’appliquer les mesures de démocratisation de l’Armée que lui impose la nouvelle majorité républicaine, démissionne au profit de Jules Grévy. Frison se réjouit de l’élection du président républicain. Gambetta une fois de plus, monté sur des patins à glace, pousse un traîneau dans lequel sont confortablement assis Grévy et une jeune Marianne. « Ça glisse tout seul (23)», indique le titre du dessin. La République est en effet dorénavant stabilisée et semble ne plus craindre les forces réactionnaires : légitimistes, bonapartistes, orléanistes et… clergé.

L’anticléricalisme de Lavrate est nettement plus comique. Il vise « nos bons curés », sans faire référence aux mesures engagées contre les congrégations. Dans ses charges, Lavrate choisit de montrer les religieux dans des activités on ne peut plus grotesques et immorales. Du point de vue graphique, il opte pour trois axes principaux, qui ont tous en commun l’arme du trivial : ecclésiastiques ou bigots ont des caractéristiques physiques outrées, notamment au niveau des visages ; leurs postures, presque toujours désarticulées, évoquent de forts désordres intérieurs et les excès du corps ; leurs préoccupations focalisent sur la quête des plaisirs.

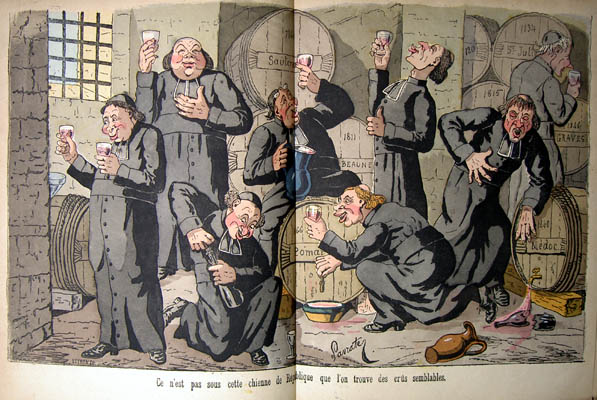

La grande majorité des compositions de Lavrate se présente sous forme de frises horizontale (double page) sur laquelle s’activent des nombreux curés, des moines ou encore des sœurs. Avec huit à dix personnages, l’image fonctionne sur le principe de la répétition d’un même motif avec de légères variations, qui, par comparaison, produisent le choc comique. L’activité principale des curés et des moines est dominée par les plaisirs de la bouches, voire encore plus généralement du corps. On mange beaucoup, lors de banquets copieux, après avoir préparé quelque poisson, des homards ou de la volaille. Dans le « Déjeuner sur l’herbe (24)», référence à Manet, les curés sortent de leurs paniers du jambon, de la « gelée de sacré cœur », des pâtés ou des asperges fines, un gros melon, ainsi que du pain et du vin brandis ostensiblement. Il ne faut pas oublier les desserts, charlottes appétissantes, fruits variés et autres amuses gueule. Mais l’homme d’Eglise est surtout attiré par le vin. Curés ou moines se retrouvent dans des caves à tirer le nectar à même le tonneau, en ayant plusieurs verres dans les mains. Ce type de dessin, évoquant une moralité dépravée, peut donner l’occasion d’une saillie politique : dans le numéro daté du 28 janvier 1882, alors que se dégustent des vins du Médoc, Pomard, Graves, et autres Sauternes de crus remontant à 1811, 1815, 1840 ou 1864, la légende, qui traduit le sentiment des curés en pleine action explique : « ce n’est pas sous cette chienne de République que l’on trouve des crus semblables (25)». Sous couvert de saoûlographie, le clergé semble clairement antirépublicain.

Hélas, la consommation d’alcool rend difficile le « Retour au Presbytère » après un déjeuner chez un collègue voisin. S’inspirant d’un célèbre tableau de Courbet (26), Lavrate s’amuse de ces silhouettes noires déséquilibrées, avachies, affalées, tombées à même le sol : des curés se tiennent par les bras pour ne pas trébucher, un autre se cramponne à califourchon sur un âne qui ploie sous son poids, malgré l’aide d’un bon camarade qui le pousse et d’un autre qui titre sur les rênes. Les pommettes et les nez rouges, les faces hilares ou totalement endormies ne laissent aucun doute sur l’intensité du déjeuner.

Les hommes d’Eglise sont particulièrement joueurs. Ils s’affairent autour d’une balançoire, jouent au billard ou encore au loto. Les voilà qui se prélassent lors d’une bonne promenade, ou qui s’arrêtent sur un chemin qui pour pratiquer le bilboquet (mais la sphère tombe sur le nez du joueur en soutane). On s’extasie à la vue d’une belle gravure… de femme nue. Un curé fatigué fume la pipe confortablement allongé dans l’herbe, alors que des compères jouent au palet sur le chemin. Les plus jeunes jouent à saute mouton dans des parties endiablées et si mouvementées que leurs pantalons se déchirent, laissant apparaître quelque sous-vêtement impudique.

Dessin de Edmond Lavrate, sans titre, Le Monde Plaisant n° 193, 28/1/1882.

Mais parfois, la joie de vivre dans l’amour du Seigneur est telle qu’on sort les instruments de musique, certains montent sur des chaises alors que d’autres se mettent à danser frénétiquement. On invite parfois les servantes avec lesquelles on tournoie encore plus vite au son des instruments. Les yeux sortent de leurs orbites et les cheveux semblent projetés dans les airs.

Notons que bien souvent les dérèglements ecclésiastiques font l’objet de réprobation : des villageois assistent à ces scènes et se désolent. A l’occasion d’un bon repas, Marie, en statuette murale sur laquelle on peut lire « ecce » écarte les mains en regardant vers le ciel. La réprobation vient aussi du jugement des animaux. Souvent des chiens urinent sur les soutanes ou les chaussures des curés. A la vue de silhouettes alcoolisées, des cochons sont pris de fous rires moqueurs, eux qui sont censés représenter l’élément le plus bas de la basse coure.

Si Lavrate ne procède jamais à une animalisation de religieux, il confronte souvent ceux-ci avec leurs homologues inférieurs. Lors d’une promenade des canards volent au dessus de la procession, en poussant des cris arrogants, alors qu’un curé se trouve nez à nez avec un âne qui semble lui faire la morale (27). Les « frères » sont alors dotés de noms comiques comme « St Concombre », « Libidinus », « St Melon », ou encore « Pétaulit ». Ailleurs un prêtre en habit de messe voit sont étole décorée de cafards ou d’araignées, symboles de l’obscurantisme. Lors d’une processions, les bannières sont décorées elles aussi de canards, têtes d’ânes, voire bucranes dotés d’immenses cornes évoquant le cocufiage de Joseph.

Mais le procédé graphique le plus efficace est celui qui vise les corps et les visages. Contrairement à la caricature politique d’alors, Lavrate ne recourt pas à la disproportion du « portrait-charge », grosse tête sur un petit corps (28). Il s’inscrit dans la tradition de la caricature de mœurs en déformant néanmoins les crânes et les profils. Il semble s’inspirer directement des théories physiognomoniques de Lavater. Certains religieux ont le cerveau totalement écrasé et fuyant, ou perclus de bosses chaotiques. Les mandibules carrées et les mâchoires hypertrophiées sont prognathes, quasi animales. Lavrate nous offre une symphonie de nez, aux formes pointues ou arrondies. Certains pointent vers le haut, d’autres vers l’avant évoquant quelque face de rat. D’autres encore, allongés, pendouillent mollement sur la lèvre supérieure de leur propriétaire. Les lèvres s’étirent vers l’avant, prennent des allures chevalines, tandis que des poils et des verrues envahissent le visage et même les crânes suscitant le dégoût (29) ! Les fossettes, prononcées, trahissent la gourmandise. Quant au sourire, édenté ou non, il forme la caractéristique la plus commune de l’ecclésiastique. Car il fait bon vivre, quand on porte la soutane !

Pour les corps, en dehors des religieuses le plus souvent figurées sous leur allure austère (mais avec une légende toujours grivoise), ils trahissent la forte consommation d’alcool (déséquilibres), l’abus de mets savoureux (embonpoint prononcé), la tentation du jeu et des plaisirs de la danses (sauts, étirements, cabrioles, galipettes, etc.).

Comme on le voit, ces dessins, alors produits dans un contexte de mesures contre les Jésuites et de laïcisation des institutions, ne s’intéressent pas ou très peu à ces questions. Lavrate fait de l’homme d’Eglise un sujet comique par excellence. Il élabore avant tout des « types » humains, et non des symboles politiques, contrairement à la presse républicaine. Les charges de Lavrate reflètent au plus haut degré l’anticléricalisme libre penseur (et plus seulement républicain) qui se moque dorénavant ouvertement du clergé régulier et séculier. Manifestement, ces dessins traduisent une prise de distance du public vis-à-vis des religieux. Cette caricature anticléricale de mœurs semble répondre à ce que Paul Desachy décrit de la stratégie de l’Eglise à la fin du XIXe siècle. Ne possédant plus ni le bras armé de l’Inquisition, ni celui de l’enseignement, « elle se proclame, ce qui n’est peut-être pas déjà d’une modestie très évangélique, l’idéal de perfection. Elle exalte avec une persistance fatigante le désintéressement, la piété, la pureté, la valeur morale et la dignité de son clergé, l’esprit d’humanité, de justice, de renoncement, de patriotisme dont il est, d’après elle, pénétré (30)». Malgré les discours de l’Eglise et sa propagande en image (représentations hiératiques de curés ou de saints, gravures de nones mystiques), on ne croit plus à leur vertu ! La caricature anticléricale, profondément stéréotypée, répond et tente de détruire les stéréotypes idéalisés que l’Eglise véhicule d’elle-même.

Dessin de Edmond Lavrate, « Bible pour rire », Le Monde Plaisant n° 159, 4/6/1881.

Lavrate se différencie encore de la caricature républicaine, violemment anticléricale mais respectueuse de la religion, en s’amusant des Ecritures. Dans de nombreuses scènes de ripailles ou même de messe, le décor présente souvent parmi les accessoires quelque tableau, accroché au mur, figurant un épisode des Ecritures. Dans une scène de fuite en Egypte (31), Joseph, affublé de cornes de cocu lève un balai menaçant en poursuivant Marie. Elle tient dans ses bras Jésus, et tous deux sont assis sur un âne qui galope si furieusement que des excréments sortent de son anus ! Avec une autre petite scénette, Lavrate choisit de montrer Adam et Eve chassés du Paradis par un sergent de ville aux allures bonapartistes. Dans un salon où banquettent des curés, Marie, en statue décorative, est dotée d’une forte poitrine, car elle est manifestement enceinte.

Trois pochades prennent pour sujet principal un épisode biblique ou un aspect du dogme. Noé, dans un beau dessin en couleur (32), invite les animaux à pénétrer dans son arche… assez moderne puisqu’il s’agit d’un bateau à vapeur. Affublé d’une peau d’animal et d’un chapeau grotesque, Noé, muni d’un parapluie (il a, en effet, été « prévenu par son ami Mathieu Lanceblague (33)» qu’il allait beaucoup pleuvoir) fait face à une horde d’animaux anthropomorphisés. Un serpent est affublé du visage de Napoléon III, un autre porte un casque à pointe. La tête du chameau ressemble à celle de l’impératrice Eugénie, etc. Deux autres pochades s’intéressent l’une au Paradis, l’autre à son entrée, en présentant Jean Hiroux qui demande la clef des « lieux » à St Pierre (34).

Toutes ces images s’inscrivent dans une offensive comique contre les Ecritures. En fait, en juin 1881, Le Monde Plaisant offre à ses lecteurs une première livraison gratuite d’une Bible pour rire qui en comprendra dix neuf, au prix de 25 centimes chacune. D’un petit format oblong, la couverture en couleur montre Moïse, avec à ses pieds les tables de la Loi, annonçant à son de trompe la nouvelle création de Lavrate. Chaque page présente deux dessins de bonne taille au dessous desquels une courte légende comique vient éclairer la scène. Le premier fascicule s’intéresse à la Création, le second à l’histoire d’Abel et Caïen, puis au déluge. On découvre ensuite à la vie d’Abraham et le sacrifice de son fils, etc.

Au début de l’année 1883, Auguste Deslinière, un écrivain satiriste, devient rédacteur en chef du Monde Plaisant. Forts du succès de la Bible pour rire, les deux Deslinière, sous le pseudonyme de Beausapin et Lavrate reprennent l’idée, mais cette fois c’est le texte qui prédomine, les dessins, reprenant en partie ceux de la bible de 1881, venant illustrer la narration. Une réclame annonce que la lecture de l’opuscule, fort de plus de six cent pages, fera « mourir de rire » le lecteur.

Ces deux ouvrages qui se vendent « chez tous les Libraires, kiosques et marchands de journaux de Paris, des départements et des colonies » ne sont pas isolés. Une réclame met en garde et prévient le lecteur de ne pas se « tromper de titre ». En effet, le début des années 1880 et les décennies qui suivent sont marqués par une multiplication des parodies des textes « sacrés » qui s’en prennent autant à l’Ancien qu’au Nouveau Testament (35). Beausapin et Lavrate prévoyaient eux aussi de s’attaquer au « Fils de Dieu », mais l’ouvrage, annoncé par la Librairie du Monde comique, semble n’avoir jamais vu le jour.

La Bible pour rire ou la Bible comique sont des parodies de l’Ancien Testament. Le premier en images, la première, fondée sur un gros texte, raconte les événements bibliques avec une forte dose d’anachronisme et de hiatus géographique, puisque la majorité des actions se déroulent dans le contexte de la première décennie de la IIIe République à Paris et dans sa banlieue. La place nous manque ici pour une analyse minutieuse des centaines de dessins qui illustrent ces bibles. Notons une bonne dose d’impertinence, alors qu’en cette fin de XIXe siècle la Bible reste un texte profondément vénéré. Lavrate représente Dieu sous la forme d’un petit homme, nu et barbu, ayant dormi une éternité (donc dans le noir avec son bonnet de nuit), et se réveillant avec difficulté. Il baille, s’étire sur ses jambes malingres et semble s’ennuyer bougrement. Ainsi décide-t-il de créer le monde. Pour la lumière, il accroche un petit soleil à un clou. Quant aux animaux, à peine créés, les voilà qui dansent par couples paradoxaux : un chien avec un chat, une poule avec un renard. L’éléphant boit du vin et semble totalement enivré, la tortue fume la pipe et le lapin joue du tambour. Quelle création !

La parodie biblique reprend les armes du comique anticlérical. Pour ce qui est de l’anachronisme, citons la scène ou Caïn tue Abel, avec un… fusil. En règle générale, la tenue vestimentaire de rigueur est contemporaine du XIXe siècle. Parfois, des personnages bibliques prennent l’apparence de célébrités de l’histoire de France. Ainsi, dans la Bible Comique, Lucifer est soudain devenu « Luci-Ferry », avec ses rouflaquettes caractéristiques. Par contre, Hérode est transformé en roi Soleil affublé d’une tête de porc !

Il faut noter que cette production parodique contre les Ecritures répond à un regain de mysticisme religieux, une multiplication des pèlerinages et à une instrumentalisation de plus en plus grande de l’image : traditionnelle, avec les représentations bibliques dans les édifices religieux et dans l’Art ; nouvelle avec l’illustration des catéchismes et des bibles, et bientôt utilisation de caricature dans la presse et notamment dans La Croix ou encore Le Pèlerin.

Procès, amende et prison

Fin 1882, le journal s’adresse, ce qui est exceptionnel à ses lecteurs et à ses « confrères », pour une mise au point. « Il y a quelques semaines, les journaux annonçaient qu’une « feuille pornographique » venait d’être saisie, et que des poursuites allaient être dirigées contre elle (36)». Cette « feuille pornographique », c’était le Monde Plaisant.

Dessin de Edmond Lavrate, sans titre, Le Monde Plaisant n° 228, 30/9/1882.

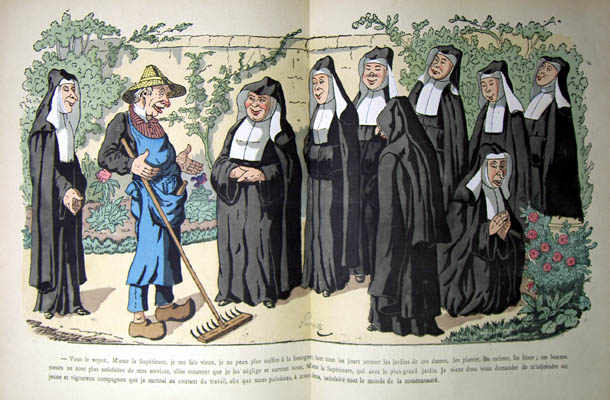

En effet, un numéro de septembre 1882 est saisi. Lavrate, comme à son accoutumée, s’est amusé à peindre une scène de vie monacale. Des sœurs, dans un prieuré, discutent avec leur vieux jardinier, dont le nez est manifestement à l’image de son foie, c’est-à-dire cirrhotique (37). L’homme, dont la poche de tablier est gonflée de manière toute suggestive d’une bouteille à l’embout légèrement bombé, se plaint auprès de la Mère Supérieure. « Je me fais vieux, explique-t-il, je ne peux plus suffire à la besogne ; faut tous les jours arroser les jardins de ces dames, les planter, les ratisser, les biner, etc. ». Alors que les personnages représentés se tiennent droits et dignes, (seules quelques sœurs esquissent un sourire), les allusions grivoises ne font aucun doute.

Lavrate, pour ce dessin « obscène » est condamné à 6 mois de prison et 100 francs d’amende, Strauss, vendeur en gros à 2000 francs, les deux frères imprimeurs à 1000 francs chacun. La condamnation est confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 décembre 1882 et sera effectivement appliquée (38), ce que le dessinateur immortalisera dans une belle pochade où il se représente dans une cellule, un grand porte-mine en main, allongé sur la paille, alors que des curés dansent en se réjouissant tout autour de lui !

Pourtant, Le Monde Plaisant considère la qualification de « pornographe » totalement injuste. La revue en appelle à ses lecteurs : « depuis cinq années que ce journal existe, nous nous sommes efforcés, […] de vous offrir, dans notre texte comme dans nos dessins, des sujets plaisants – titre oblige, – gaulois avant tout, ne pouvant exciter qu’un rire sain et honnête ». Bien évidemment, seuls « les sourds-muets et les gens graves » seraient à l’abri d’un « petit écart », d’un « trait dépassant peu ou prou la mesure ».

Divers rapports de police (39) dont l’un doit donner un avis sur le recours en grâce de Lavrate se font, cette fois, bien moins amènes à l’égard de Lavrate. Sa « conduite habituelle est mauvaise, sa moralité détestable ; il n’est connu que sous un jour défavorable ». Il serait célibataire tout en ayant une maîtresse à Paris, établie comme modiste ou mercière et avec laquelle il a eu un enfant. « Il n’est pas bien considéré à Romainville, apprend-on. On lui repproche d’avoir cherché à nuire à des personnes qui lui sont venues en aide lors de la mort de sa mère, et notamment le curé de Romainville et plusieurs négociants de cette localité ». « D’un caractère irascible, il se dit indépendant, maître d’attaquer et de tourner en ridicule qui bon lui semble et se vante d’avoir « goûté de sainte Pélagie ». Attaché à la rédaction du Journal de St Denis, Lavrate critiquerait constamment, dans ce journal, la municipalité de Romainville, en la personne de son adjoint, M. Dargent, qui menace, toujours d’après le rapport, de le poursuivre en diffamation. Le conseil municipal de Romainville se serait réuni en session extraordinaire pour dénoncer les articles de Lavrate et soutenir son édile. Lavrate enfin est considéré « comme un homme sans opinion, écrivant et dessinant tout ce qui peu lui rapporter de l’argent. On l’a surnommé, à Romainville, le « Graveleux caricaturiste » et on ne lui connaît pas d’autres moyens d’existence que son emploi de dessinateur au Monde Plaisant ».

Dessin de Edmond Lavrate, sans titre, Le Monde Plaisant n° 262, 26/5/1883 (Page gauche).

On imagine aisément combien Lavrate devait peut apprécier la compagnie des curés, après avoir dessiné ses si nombreuses pochades anticléricales et publié sa drolatique Bible pour rire.

Une seconde vie pour les dessins de Lavrate

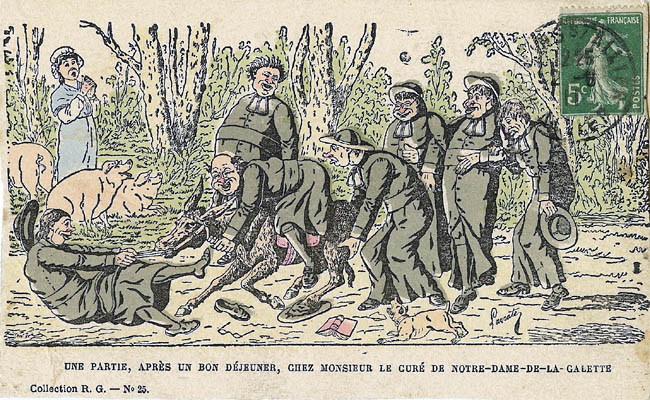

Pour le Dico Solo, Lavrate décède en 1888, alors qu’une notice de police attend le 27 octobre 1899 pour constater sa mort. Pour autant, sa signature disparaît de la presse comique à la fin de la décennie 1880. Mais après 1900, ses aquarelles réalisées pour le Monde Plaisant sont rééditées. Dès 1904, La Lanterne, offre à ses abonnés des « primes » gratuites qui comprennent « une très importante collection de dessins coloriés, représentant des scènes comiques empruntées à la vie quotidienne des curés, moines, frères, sœurs, etc. Tous ces dessins de Lavrate, le grand caricaturiste anticlérical sont d’un comique extrême. Ils sont tirés en cinq couleurs sur beau papier de 50cm sur 32. De plus, une série de cartes postales a été composée ave les plus amusants des grands dessins de Lavrate (40)».

En fait, c’est un éditeur spécialisé, René Godfroy, venu à l’anticléricalisme en réaction à l’affaire Dreyfus, qui fournit La Lanterne, et d’autres journaux, de ces rééditions de Lavrate. Il réimprime début 1905 la série intitulée « Nos bons curés » ainsi que plusieurs dizaines de cartes postales.

La Lanterne n’en est pas à son coup d’essai quant à l’utilisation de la caricature. Elle poursuit sa propagande par l’image inaugurée fin 1902 avec une affiche du dessinateur Ogé intitulée « Voilà l’ennemi » et diffusée quelques semaines avant la création d’une « Association anticléricale et républicaine des Lanterniers » vouée à un important succès. En novembre 1904, par exemple, une communication de l’organisation des Lanterniers prouve combien la caricature avait pénétré le milieu militant anticlérical et libre penseur qui se reconnaissait bien évidemment dans les pochades de Lavrate, pourtant vielles de plus de 20 ans : « nous expédions en ce moment à nos amis les secrétaires de groupes de lanternier un certain nombre d’imprimés que nous le prions de faire distribuer dans les loges, sociétés de libre pensée, comités républicains etc. (…) Les gravures et cartes spécimens qui sont jointes à nos envois pourront être placées dans leurs salles de réunion (41)».

Début janvier 1905 c’est le Radical, quotidien officieux du gouvernement, franc soutien de la politique de Combes et de la séparation des Eglises et de l’Etat, qui, sous le titre de « propagande anticléricale par l’image », explique qu’« encouragés par l’énorme succès remporté par nos cartes postales L’Expulsion des jésuites et Le Lapin des Chartreux, nous avons décidé, à titre de propagande, d’offrir à nos lecteurs une nouvelle série de vingt-quatre cartes postales colorisées dues au crayon si habile de Lavrate, le plus anticlérical de nos caricaturistes (42)» sous entendant donc que Lavrate est encore envie.

Dessin de Lavrate, carte postale colletion René Godfroy, n°25, sd.

La Raison, organe plus théorique dirigé par le défroqué Victor Charbonnel, diffuse elle aussi des dessins de Lavrate sous forme de cartes postales entre 1904 et 1907.

Ces dessins, largement diffusés par la presse propagandiste, s’inscrivent dans ce que l’on peut appeler le militantisme par l’image (43), propre à ce début de XXe siècle. Pour la première fois les moyens techniques d’impression permettent à l’image d’être multipliée à faible coût sur des supports volants (affiches, cartes postales, tracts, papillons gommés) propres à être diffusés par un milieux activiste qui veut en finir avec l’Eglise, voire même la religion.

Les pochades de Lavrate qui semblaient presque ignorer les mesures de Jules Ferry et des différents gouvernements républicains contre l’Eglise dans les années 1880, trouvent un écho auprès d’une population nouvellement gagnée aux idées libres penseuses suite à l’affaire Dreyfus. La caricature anticléricale ne se contente plus seulement de critiques politiques (44), mais attaque dorénavant tous les corps de l’Eglise, prêtres, séminaristes, moines, nonnes, ainsi que la hiérarchie, évêques, cardinaux et papes sur le terrain des moeurs.

On souligne la lubricité du curé ou du moine pourtant tenus par le vœu de célibat ou de chasteté. La caricature la plus radicale, qu’on retrouve en général dans des journaux de liés à la libre pensée (Les Corbeaux (45), La Calotte de Marseille, L’Internationale, La Calotte de Paris, etc.) insiste sur leur cupidité, montre un clergé riche, avare et égoïste. A l’opposé de la rigueur morale supposée des ecclésiastiques, les gens d’Eglises pratiquent abondamment l’orgie. Prêtres, sœurs, moines et bigots s’ébrouent dans des danses frénétiques et endiablées où le vin coule à flot. Le dessinateur représente le personnel ecclésiastique dans sa vivante diversité sociologique à laquelle est confrontée la population, -et donc le destinataire de ces caricatures – au quotidien, dans les hôpitaux, à l’école, dans la rue, etc.

Pourquoi la caricature anticléricale abandonne-t-elle, à la fin du XIXe siècle, la figure symbolique voire allégorique du Jésuite, au profit de ce « naturalisme caricatural » qui vise une palette plus large d’acteurs religieux ? D’une part, l’anticléricalisme de la fin du siècle se fait plus populaire et virulent, il vise plus les personnes que les symboles. En outre, la caricature politique évolue elle aussi, et s’intéresse de plus en plus aux types sociaux ou aux types politiques comme on le voit dans l’Assiette au Beurre, par exemple. Et du point de vue de la question religieuse, la politique gouvernementale change, elle aussi.

Depuis la loi de 1901 sur les associations voulue par le président du Conseil Waldeck-Rousseau, la loi oblige toutes les congrégations à demander une autorisation à l’Etat, en vue de leur légalisation, sous peine d’être interdites. Combes applique la loi avec vigueur entre 1902 et 1904. La police procède à des fermetures d’établissements religieux, monastères, prieurés et écoles catholiques. On assiste alors à un exode de congréganistes réfractaires ou interdits vers la Belgique, l’Allemagne ou encore l’Italie.

Les « pochades » d’Edmond Lavrate, semblaient presque déconnectées de leur temps, et en tous cas, présentaient des thématiques assez différentes de celles de la caricature républicaine d’alors. Elles deviennent, après 1900, de par leur caractère trivial et dégradant, d’une vivante actualité. La caricature en 1905, en plus de dénoncer les visées politiques du clergé, tente d’établir une profonde césure morale et affective entre les populations et les gens d’Eglise. Voilà qui explique l’étonnante seconde vie des pochades de Lavrate, après un silence d’une vingtaine d’années !

Notes

(1) BAYARD Emile, La caricature et les caricaturistes, Paris, C. Delagrave, (1900), p. 136.

(2) Cités par SOLO et St MARTIN, Dico Solo Plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports, Aedis, 2004, p. 486.

(3) Même tendance pendant la Révolution française et la Commune de Paris, reprenant une thématique médiévale.

(4) Archives de la Préfecture de police de Paris (APPP), Dossier Ba 1144, rapport du 24 décembre 1872.

(5) « Napoléon III et la caricature en 1870 : Histoire d’une dissolution », TILLIER Bertrand, in Ridiculosa N°4, Brest, 1997, pp. 31-46.

(6) APPP, op. cit., rapport du 4 septembre 1873.

(7) Ibid, lettre datée du 7 décembre 1872.

(8) Ibid, rapport daté du 23 mai 1873.

(9) Ibid, rapport daté du 24 décembre 1872.

(10) Grand-Carteret John, Les Mœurs et la caricature en France, Paris, 1888, p. 653.

(11) La revue cessera de paraître en date du 22 août 1885, soit au numéro 380.

(12) Le Monde Amusant, n°1, 25 mai 1878.

(13) Le Monde Plaisant, n°8, 13 juillet 1878.

(14) Le Monde Plaisant, n°114, 24 juillet 1880

(15) Dans les campagnes à l’époque on décernait des couronnes de fleurs, des rosières, aux jeunes filles « vertueuses ».

(16) Le Monde Plaisant, n°107, 5 juin 1880.

(17) Le Monde Plaisant, n°254, 31 mai 1883.

(18) Le Monde Plaisant, n°275, 25 août 1883.

(19) Le Monde Plaisant, n°320 du 5 juillet 1884.

(20) CHARPIN Catherine, Les Arts incohérents (1882-1893), Syros Alternatives, Paris, 1990.

(21) Le Monde Plaisant n°268, 7 juillet 1883.

(22) « Un lot désagréable », dessins de G. Frison in Le Monde Plaisant n°36, 25 janvier 1879.

(23) Le Monde Plaisant, n°38, 8 février 1879.

(24) Le Monde Plaisant n°271, 28 août 1883.

(25) « Ce n’est pas sous… », dessin de Lavrate, in Le Monde Plaisant n°193 du 28 janvier 1882.

(26) « Le retour de la conférence », 1866, disparu mais abondamment photographié à l’époque. Voir aussi : COURBET Gustave, Les curés en goguette, 1868, Bruxelles. Ill, 6 dessins de Courbet, 32p.

(27) Le Monde Plaisant n°145, 26 février 1881.

(28) « Les portraits-charge d’André Gill », Bertrand Tillier, in Gavroche n°100, mai-août 1998, pp. 11-17.

(29) Le Monde Plaisant n°280, 29 septembre 1883.

(30) DESACHY Paul, La France noire, Paris, Fayard frères éditeurs, 1899, p. 267 et 268.

(31) Le Monde Plaisant n°181 du 5 novembre 1881.

(32) « L’Arche de Noé », dessin de Lavrate, in Le Monde Plaisant n°238, 9 décembre 1882.

(33) Donc Dieu.

(34) « Jean Hiroux à la porte du Paradis », dessin de Lavrate in Le Monde Plaisant n°302, 1er mars 1884.

(35) LALOUETTE Jacqueline, La Libre pensée en France, 1848-1940, Albin Michel, 2001, p20 à 211.

(36) Le Monde Plaisant n°233, 4 novembre 1882.

(37) Le Monde Plaisant n°228, 30 septembre 1882.

(38) Ce qui explique l’apparition de dessinateurs autres que Lavrate pendant quelques mois au Monde Plaisant, dont Alfred Le Petit.

(39) APPP, Ba 1444, rapports du 8 octobre 1882 et du 5 janvier 1883.

(40) La Lanterne, 29 octobre 1904.

(41) La Lanterne, 17 nov 1904

(42) Le Radical, 20 janvier 1905.

(43) « Caricatures et lutte anticléricale », DOIZY Guillaume, in 1905, La séparation des Eglises et de l’Etat, SCHIAPPA Jean-Marc coord., Ed. Syllepse, 2005, pp 211-218.

(44) Pour comparer les deux types de caricatures, voir les deux livres suivants : LALOUETTE, DIXMIER et PASAMONIK, La République et l’Eglise, Image d’une querelle, La Martinière, 2005 ; DOIZY et LALAUX, A bas la calotte ! La caricature anticléricale et la séparation des Eglises et de l’Etat, Ed. Alternatives, 2005.

(45) « Une revue anticléricale : Les Corbeaux », DOIZY Guillaume in Gavroche n°140, mars-avril 2005, p. 8 à 13.