« Corps idéal, imitation de la nature et caricature au XVIIIe et XIXe siècles. Quelques aspects des connexions entre sciences et arts », par Martial Guédron, UFR Sciences Historiques, Université Marc Bloch, Strasbourg.

Ce texte constitue l’adaptation d’une contribution réalisée pour le colloque En corps humain ? Le corps modifié entre art, science et société (24 mars 2007, Palais de la Découverte, Paris), colloque organisé par l’IUP « Arts, Sciences, Culture et Multimédia » de l’Université de Versailles.

Tenter de comprendre quelle fut la place de la caricature dans les débats théoriques sur les représentations du corps à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, c’est inévitablement se trouver confronté à la théorie de l’imitation de la nature. Or, dans l’esprit des artistes et des auteurs impliqués dans ces débats, la représentation et l’imitation du corps humain était encore ce qui permettait le mieux de réaliser cette ambition. Si la notion d’ « imitation », surtout dans le domaine des arts, est aujourd’hui connotée péjorativement, ce sens restrictif ne concernait, au XVIIIe siècle, qu’un type d’imitation bien spécifique, qu’on appellera « l’imitation copie ». Dans la tradition académique, en effet, l’imitation, au sens noble du terme, n’était pas dissociable de l’invention ; c’était même là ce qui la différenciait fondamentalement de la « copie », souvent assimilée à certaines procédures de reproduction mécanique et donc dépréciée en tant que telle. Condillac résumait bien les choses, lorsqu’il voyait dans l’imitation la caractéristique majeure de l’intelligence de l’homme (1). Non pas, on s’en doute, l’imitation servile, mais un processus de reprise des caractéristiques du modèle naturel qui n’était pas assimilable au simple plagiat. Au reste, Condillac ne cesse d’insister sur le fait que le propre du génie, c’est qu’il est capable d’extirper ses secrets à la nature, car c’est toujours elle qui fournit les premiers modèles. Dans ces conditions, créer ou inventer ne consistait jamais en un acte ex nihilo, mais en une réflexion sur ce que le modèle naturel contient en germe.

Tenter de comprendre quelle fut la place de la caricature dans les débats théoriques sur les représentations du corps à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, c’est inévitablement se trouver confronté à la théorie de l’imitation de la nature. Or, dans l’esprit des artistes et des auteurs impliqués dans ces débats, la représentation et l’imitation du corps humain était encore ce qui permettait le mieux de réaliser cette ambition. Si la notion d’ « imitation », surtout dans le domaine des arts, est aujourd’hui connotée péjorativement, ce sens restrictif ne concernait, au XVIIIe siècle, qu’un type d’imitation bien spécifique, qu’on appellera « l’imitation copie ». Dans la tradition académique, en effet, l’imitation, au sens noble du terme, n’était pas dissociable de l’invention ; c’était même là ce qui la différenciait fondamentalement de la « copie », souvent assimilée à certaines procédures de reproduction mécanique et donc dépréciée en tant que telle. Condillac résumait bien les choses, lorsqu’il voyait dans l’imitation la caractéristique majeure de l’intelligence de l’homme (1). Non pas, on s’en doute, l’imitation servile, mais un processus de reprise des caractéristiques du modèle naturel qui n’était pas assimilable au simple plagiat. Au reste, Condillac ne cesse d’insister sur le fait que le propre du génie, c’est qu’il est capable d’extirper ses secrets à la nature, car c’est toujours elle qui fournit les premiers modèles. Dans ces conditions, créer ou inventer ne consistait jamais en un acte ex nihilo, mais en une réflexion sur ce que le modèle naturel contient en germe.

À partir de cette base théorique commune, les positions ont quelque peu divergé entre les partisans du « beau naturel », pour qui la nature, intéressante jusque dans ses défauts, n’avait pas besoin d’être corrigée, et les défenseurs du « beau idéal », pour lesquels il appartenait au contraire à l’artiste de la corriger et de l’épurer : les savants et les philosophes n’avaient-ils pas démontré qu’elle pouvait, elle aussi, avoir ses écarts, ses errements et ses erreurs ? Du point de vue de la doctrine académique, si la nature était imparfaite et accidentelle, l’artiste avait pour tâche d’en sélectionner les plus beaux morceaux et d’en mettre au jour le caractère universel. Comme on sait, le refus de se contenter d’une imitation de la nature visible fut un trait essentiel de la théorie néoclassique. Le discours que le peintre théoricien anglais Joshua Reynolds prononça, le 11 décembre 1786, devant ses auditeurs de la Royal Academy de Londres résume parfaitement les choses : « Tant s’en faut donc que l’imitation servile soit le but essentiel de l’art. Au contraire, tout ce qui nous est familier ou qui nous rappelle de manière ou d’autre ce que nous voyons et ce que nous entendons tous les jours, n’appartient qu’à peine aux grands ressorts de l’art, soit en poésie, soit en peinture (2). » On l’aura compris : l’imitation de la nature ne pouvait se résoudre à être une simple « singerie », c’est-à-dire, selon les termes mêmes du Dictionnaire de L’Académie française, une imitation gauche ou ridicule (3). Elle devait au contraire mettre en œuvre un pouvoir d’invention, tendre à l’imitation imaginative qui, seule, permettait d’atteindre la belle nature et la perfection des formes.

Fig. 1 Pietro de Rossi, d’après Giuseppe Maria Mitelli, Académiciens contrefaits, c. 1686, eau-forte.

Tout porte à croire que l’art du caricaturiste était aux antipodes de cette conception idéaliste de l’imitation. Deux définitions peuvent aider à mieux comprendre la suite. Celle, fort succincte, du Dictionnaire critique de la langue française, qui, suivant la tradition, fait de la caricature un synonyme de la charge et en souligne le caractère avilissant (4). Celle, beaucoup plus développée, de l’académicien Claude-Henri Watelet, qui y voit un moyen d’exagérer les caractères différents des physionomies, « un miroir qui grossit les traits et rend les formes plus sensibles(5) ». Mais il faut rappeler que la pratique de la caricature ― en tout cas lorsqu’elle fut identifiée comme telle ― remonte aux origines mêmes du classicisme académique, c’est-à-dire au début du XVIIe siècle quand les Carrache, ayant fondé la fameuse Académie de Bologne, fixèrent les règles de l’enseignement du dessin en les centrant sur l’imitation du modèle naturel incarné par le nu masculin prenant la pose. De fait, plusieurs indices, tant à travers les textes qu’à travers les images, laissent penser que la quête de la beauté de la nature a presque immédiatement suscité une fascination pour les formes qui s’en écartaient le plus. Très concrètement, on a même vu certains dessins ou certaines gravures offrir des interprétations caricaturales de la pratique académique du dessin d’après le modèle vivant. C’est par exemple le cas dans une petite estampe de Pietro de Rossi d’après un dessin du peintre bolonais Giuseppe Maria Mitelli, Accademici scontornati, les académiciens contrefaits [Fig. 1]. Très proche des Carrache, Mitelli s’y est ingénié à parodier l’exercice majeur de l’enseignement académique : dans sa composition le modèle dénudé que les apprentis artistes s’acharnent à imiter se révèle tout aussi difforme qu’eux, ce qui est une manière plutôt amusante de suggérer les grandes potentialités de l’imitation.

Fig. 2 Augustin Carrache, Feuille de caricatures, c. 1594, plume, coll. privée.

Le théoricien Carlo Cesare Malvasia, qui a consacré certains de ses écrits à la gloire des Bolonais, affirme que dès le début de leur carrière, en particulier dans leurs études et leurs dessins, Annibale et Agostino Carrache s’étaient mis en quête de ce qu’il appelle la perfetta difformita. De toute évidence cette « difformité parfaite » était une sorte de contrepoint burlesque aux proportions parfaites des adeptes de la beauté idéale. Malvasia nous apprend par ailleurs que lorsque les frères Carrache s’établirent à Rome pour y honorer de prestigieuses commandes, ils prirent l’habitude de se délasser de leurs rudes journées de travail en se promenant dans les rues de la ville en quête de victimes qu’ils croquaient à toute vitesse sous la forme de dessins chargés [Fig. 2]. Comme si, à travers leur exemple la caricature et la quête de la beauté idéale se répondaient symétriquement, la première en exagérant ce qu’il y avait de plus laid ou de plus déviant par rapports aux normes admises de la beauté, la seconde en visant à faire ressortir le contenu essentiel et universel de la nature.

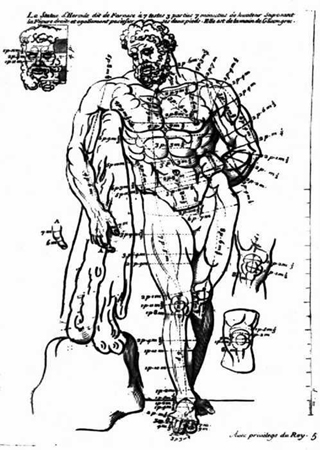

Fig. 3 Gérard Audran, Les Proportions du corps humain mesurées sur les plus belles figures de l’Antiquité, Paris, [s.e.], 1683, « Les mesures de l’Hercule Farnèse », Strasbourg, Institut d’Histoire de l’art.

Cet héritage permet sans doute de mieux comprendre comment l’image scientifique et la caricature ont parfois pu évoluer dans des champs sémiologiques communs, à travers l’utilisation de critères communs de la déviance. Bien sûr, cela supposait d’accepter des normes identiques, ou en tout cas très voisines. Et sur quoi pouvaient-elles s’établir ? Essentiellement sur la tradition des belles proportions. Dès l’origine, la redécouverte des statues antiques avait suscité l’admiration de tous ceux qui y voyait l’incarnation du plus juste rapport des parties entre elles et de chacune d’elles avec le tout [Fig. 3]. La prégnance des mesures idéales prises sur les modèles antiques fut telle qu’elle encouragea une étonnante confusion entre la quête de la vérité scientifique et celle de la beauté idéale, comme si la recherche de la vérité objective des formes du corps ne pouvait se faire qu’à travers des préventions esthétiques. C’est selon ce principe qu’on invitait les artistes à bien connaître les proportions du corps humain en les comparant avec les dimensions des plus belles statues antiques. On se souvient probablement que dans cette opération, la tête avait la première importance, puisqu’elle était la clé modulaire permettant de déterminer les proportions de l’ensemble du corps. Or c’est bien là un point de confluence « capital », si l’on ose dire, entre la caricature, qui, dans un souci d’efficacité maximum, vise à la tête, et certaines images scientifiques du corps humain dans lesquelles le crâne est pris comme étalon de mesure.

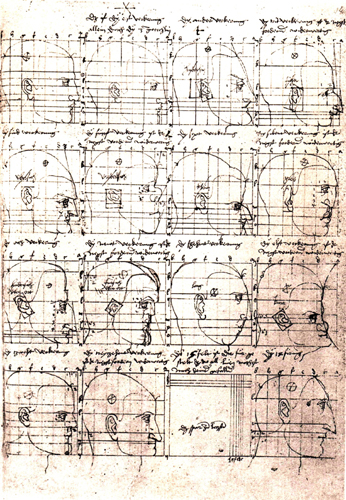

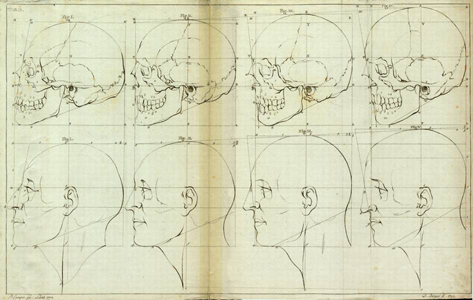

Fig. 4 Albrecht Dürer, Étude des proportions de la tête, plume, 16, 3 x 21, 5 cm, Bibliothèque de Düsseldorf.

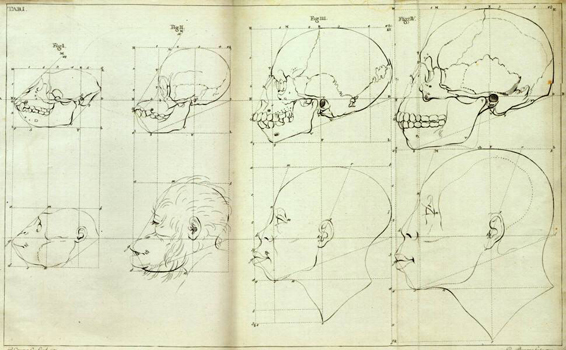

Depuis des siècles, les sculpteurs et les peintres estimaient qu’il était utile de rapporter les dimensions de l’ensemble du corps à celle de la tête. C’était en s’appuyant sur cette tradition que Léonard de Vinci et Dürer avaient établi leurs canons de proportions qui furent diffusés et adaptés un peu partout en Europe (6). Dürer, avait notamment proposé une série de métamorphoses du visage dans lesquelles l’inclinaison de la ligne faciale revêtait une grande importance [Fig. 4]. Au XVIIIe siècle, le naturaliste néerlandais Petrus Camper adapta le procédé et le mit au service d’une rationalité technologique et d’un goût pour l’abstraction linéaire qui étaient devenus le vecteur privilégié du beau idéal. Ses célèbres échelles de crânes vus de profil appliquent en effet la géométrie descriptive et la pureté du contour à la description du corps humain, plus spécifiquement à la tête [Fig. 5-6]. Dorénavant, ces procédés rationnels et mécaniques de représentation du corps furent souvent réservés aux repérages anatomiques et anthropométriques. Les images qui en résultaient témoignaient d’une volonté d’assujettir toutes les typologies humaines à un idéal de pureté où l’abstraction linéaire se conjuguait à la référence au modèle antique (7). À peu près au même moment, sous l’influence des écrits de Johann Joachim Winckelmann, la question se posa de savoir si la meilleure solution ne consistait pas, pour l’artiste, non plus à puiser ses modèles dans la nature, mais là où le travail de sélection et d’épuration des imperfections avait déjà été réalisé, autrement dit dans les immortels ouvrages des artistes de l’Antiquité. D’où ce paradoxe défendu par les disciples de Winckelmann : imiter les plus beaux modèles antiques, c’était imiter ce qu’il y avait de plus parfait dans la nature.

Fig. 5 Petrus Camper, Dissertation physique sur les différences que présentent les traits du visage, Utrecht, 1791, « La ligne facial du type européen et de l’Apollon »

Fig. 6 Petrus Camper, Dissertation physique sur les différences que présentent les traits du visage, Utrecht, 1791, « La ligne facial du singe à queue, de l’orang-outang, du Nègre et du Kalmouk »

Fig. 7 Philippe Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, Paris, Richard, 1800, pl. 2, « État de stupidité et de dégradation d’un aliéné », Paris, BIUM.

Aux antipodes de la sublime beauté de l’antique, on plaçait souvent le singe, créature anthropomorphe, considérée comme une mauvaise imitation, de l’homme, soit, selon les termes mêmes du grand naturaliste Buffon, une grimace ou une caricature grossière (8). Entre ces deux pôles, l’homme blanc était censé se rapprocher davantage de l’Apollon et le Nègre des grands singes anthropomorphes. Or c’est sur ce mode de fabrication des types ― types raciaux, mais aussi, selon les mêmes clivages, types sociaux et types psychologiques ― que l’image scientifique et la caricature ont conflué l’une vers l’autre.

Un premier exemple nous est fournit en 1801 par le grand psychiatre français Philippe Pinel dans son Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, lorsqu’il prend pour référence absolue la tête de l’Apollon, puis place en seconde ligne les têtes des hommes les plus harmonieux, avant de descendre par tous les degrés successifs de la disproportion jusqu’à l’idiotisme [Fig. 7]. Cette échelle de dignité procède-elle d’observations menée sur des patients ? S’il fallait se contenter de l’image, on en douterait fort : tout en haut de l’échelle figure un modèle inspiré de la statuaire antique et tout en bas un profil d’insensé souvent reproduit, une typologie figurant soi-disant le fameux Victor de l’Aveyron, cet enfant-sauvage que les aliénistes du temps comparèrent à un « homme-plante » en raison de son état végétatif. Finalement, Pinel visait à dégager une norme dont les composantes étaient bien pour partie esthétiques, ce que confirment d’ailleurs certaines pages qu’il a consacrées à l’Apollon du Belvédère dans son Traité de la manie (9). De fait, un simple coup d’œil sur les dessins qui représentent les cas d’idiotisme, c’est-à-dire ceux dont l’aspect physique, pour Pinel, s’écartait le plus des normes de proportion et d’harmonie, suffit pour comprendre que nous avons affaire à des caricatures involontaires.

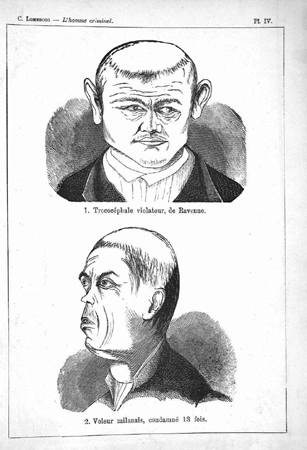

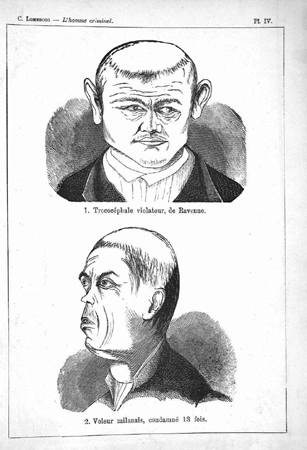

Fig. 8 Cesare Lombroso, L’homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale, Paris, F. Alcan, 1887, Planche IV, « Violeur de Ravenne et voleur milanais », Collection Particulière.

On éprouve la même impression en consultant les ouvrages du grand représentant de l’anthropologie criminelle italienne, Cesare Lombroso. Tout au long de ses publications, Lombroso a largement eu recours aux photographies et aux dessins pour tenter d’étayer sa thèse selon laquelle les criminels sont des régressions de l’évolution dont les stigmates sont tout à fait repérables : si l’on admettait que, chez les criminels, les germes du passé ancestral remontaient à la surface, il était logique qu’ils soient pourvus de faciès de brutes primitives, voire de traits simiesques. Ainsi, lorsque le criminologue italien tente de prouver, dessins à l’appui, qu’il est possible d’identifier les criminels en raison des signes anatomiques qui les trahissent, il se fonde, lui aussi, à l’occasion, sur des images qui ont l’aspect de caricatures (10) [Fig. 8].

Fig. 9 Francis Grose, Principes de la caricature, 1802, planche 6, eau-forte.

Le plus intéressant dans l’affaire tient au fait que les caricaturistes ont parfaitement su adopter et adapter ces critères discriminants mis en avant par les scientifiques. Évoquant les virtualités de l’angle facial, qu’il suffisait de faire varier un tant soit peu pour assister à toutes sortes de métamorphoses, le paléontologue Georges Cuvier n’a pas manqué d’établir le rapprochement avec le dessin chargé : « Pour peu qu’on ait [l’] habitude du petit art de la caricature, on sait combien il est facile de changer, au moyen d’altérations les plus légères, la figure d’un être dans celle d’un autre (11) », des lignes que l’on croirait écrites pour commenter ces dessins de Grandville qui articulent l’un à l’autre quelques maillons de la Grand Chaîne des Êtres. Un exemple est donné dès 1788 par le britannique Francis Grose, archéologue et spécialiste de l’art du calembour, dans ses Principes de Caricatures, suivis d’un Essai sur la Peinture Comique, ouvrage traduit en français en 1802 [Fig. 9]. Tout en se référant aux travaux très sérieux d’Albrecht Dürer, de Giambattista della Porta et de Charles Le Brun, Grose y propose une série de variations et d’écarts à partir de normes physionomiques supposées garantir les proportions caractéristiques d’un visage idéal. Il précise même qu’à chaque fois qu’il s’éloignera suffisamment de ce modèle normatif, le caricaturiste pourra voir apparaître un type caricatural prêt à l’emploi : « Les sculpteurs de l’ancienne Grèce paroissent avoir soigneusement observé les formes et les proportions qui constituent la beauté chez les Européens, et s’y être scrupuleusement assujettis dans l’exécutions de leurs statues ; ces mesures se trouvent exposées avec exactitude dans tous les bons livres élémentaires de dessin. Une légère altération de ces proportions, formée par quelques saillies du visage, constitue ce qu’on appelle caractère. Elle sert à distinguer ceux dans lesquels on la remarque, et à fixer l’idée d’identité. Mais si cette altération est outrée, elle devient charge ou caricature (12). »

Fig. 10 James Gillray, Doublures de caractères, eau-forte coloriée, 1798.

Les suggestions de Francis Grose trouvent leur répondant dans un exemple un peu plus tardif, toujours en Angleterre, avec l’extraordinaire eau-forte de James Gillray, Doublures de caractères, datée de 1798 [Fig. 10]. Le procédé, exploité par la suite notamment par Grandville et Daumier, repose sur l’allusion au pouvoir révélateur du double, ou, si l’on préfère, de la « projection », dont l’histoire recoupe celle des lectures de l’âme, de la physiognomonie à la psychanalyse. La gravure de Gillray est composée de sept portraits de personnages publics contemporains, chacun doublé par un second portrait à peine plus chargé que le premier. L’effigie de façade donne l’image que ces individus prétendent offrir au monde, mais leur doublure les dénonce dans leur nature profonde, celle qu’un décodage de leurs stigmates permet de déceler. Ce faisant, Gillray se présente lui-même comme un physiognomoniste perspicace et choisit de gratifier chacune des doublures d’un accessoire symbolique qui vient confirmer la véritable nature dissimulée derrière le masque de la respectabilité.

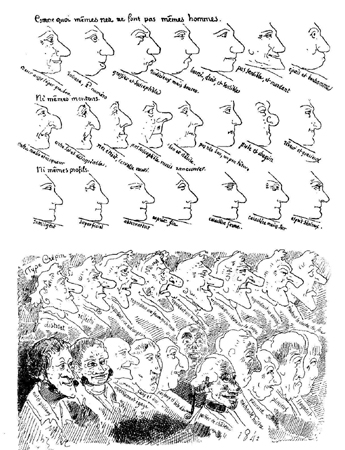

Fait remarquable, bien qu’ils soient utilisés à des fins caricaturales, les procédés de discriminations mis au point par les savants de la fin des Lumières sont loin d’être remis en cause par Grose et Gillray : tout au contraire, ils s’ingénient à les exploiter dans une veine comique. Il est pourtant arrivé que des pamphlétaires et des caricaturistes tournent en dérision ces procédés pseudo-scientifiques. Dès 1783, Georg Christoph Lichtenberg, professeur de sciences mathématiques et physiques à Göttingen, avait fait paraître un article dans lequel il ridiculisait les théories de Lavater et sa fameuse méthode de révélation des caractères d’après le décryptage de signes physiques repérés sur leur silhouette. Ainsi, Lichtenberg avait proposé à ses lecteurs d’identifier différents animaux d’après l’ombre portée de leur queue et différents êtres humains d’après celle de leur natte. Dans la plus pure tradition de la physiognomonie zoologique, les nattes humaines étaient mises en parallèle avec les queues animales : natte en queue-de-cochon, natte en queue-de-chien, natte en queue-de-chat, et ainsi de suite (13). Un demi-siècle plus tard, dans la même veine, le caricaturiste suisse Rodolphe Töpffer allait démontrer, à travers une suite de dessins d’une efficacité prodigieuse, que les signes permanents tels que l’amplitude du front, la pente du nez ou la taille du menton n’apportaient aucun critère fiable pour évaluer l’intelligence et le caractère des êtres humains [Fig. 11]. Pour que les choses soient bien claires, il écrivait à ce propos : « Il est admis généralement qu’un grand et vaste front est un critère principal de capacité intellectuelle, or voici de grands et vastes fronts qui n’appartiennent pas, que je sache, à de hautes notabilités intellectuelles. Or voici une série de particuliers qui, avec des fronts comparativement petits et écrasés, ont de l’esprit, du sens, de la finesse, et en somme de l’intelligence, vingt fois, cent fois plus que nos vastes fronts de ci-dessous (14). » Mais que se passait-il, poursuivait malicieusement Töpffer, si l’on dotait d’un menton fuyant un personnage qui possédait le volume crânien de l’Apollon du Belvédère ? Et bien il aurait l’air presque aussi imparfaitement doué sous le rapport moral que sous le rapport intellectuel ! Et Töpffer de conclure : « […] Or qu’a donc affaire la pensée, l’intelligence, le caractère avec la bouche, avec le menton ? Et n’est-ce pas là un fait qui tend à montrer combien est faux le point de départ de toute psychologie exclusivement physiologique, combien est bâtarde cette méthode d’analogie qui, en fait d’angle facial en particulier, conclut du chien au singe, du singe au nègre et du nègre au Blanc ? (15) ».

Fig. 11 Rodolph Töpffer, Comme quoi mêmes nez ne font pas mêmes hommes, dessin à la plume, 16 x 23 cm, reproduit dans Essais d’autographie, Genève, 1842.

Ce n’est évidemment pas par hasard que le facétieux Suisse fait allusion à l’Apollon du Belvédère et à la mesure de l’angle facial, véritable sésame de la craniologie. Pendant toute la période qui nous occupe, cet angle a servi de critère de distinction entre les différents types d’hommes et les différentes variétés d’animaux, permettant aux anthropologues d’établir leur échelle de dignité ontologique qui plaçait l’homme blanc du côté des dieux grecs et le Nègre à proximité des grands singes (16). Lichtenberg et Töpffer avaient-ils pressenti les applications effroyables qui seraient bientôt faites de ces critères caricaturaux et médico-anthropologiques ? Des applications visant à repérer, à classer, à hiérarchiser l’ensemble des productions de la nature, en premier lieu, avec les conséquences les plus tragiques, les différentes variétés de l’espèce humaine, cela afin d’établir des hiérarchies de races, de classes et de sexes. Alors que leurs objectifs étaient apparemment bien différenciés, la caricature et l’image scientifique ont ainsi pu servir un idéal moral et politique commun : maintenir le corps politique en parfait état et à cette fin, rendre ses ennemis supposés les plus visibles possible, autant dire les plus commodément repérables. Ainsi, le paradigme du Nègre a pu être appliqué et adapté à d’autres catégories de la population : les classes ouvrières dangereuses, les exclus et les marginaux, les juifs, ou, selon d’autres modalités, les « sauvageons » des banlieues (17). Pensons par exemple à la manière dont l’imagerie de propagande à exploité ces stigmates concrets et visibles de la différence : le nez crochu ou épaté, l’œil à fleur de tête, le regard brillant, les paupières tombantes, le front fuyant, les lèvres épaisses, la mâchoire carnassière, les cheveux drus, etc. Comme le disait à peu près Michel Foucault, les vieux fondamentaux de la « lutte des races » sont parfaitement transposables dans les discours et les images au service de la ségrégation et de la normalisation de la société (18). Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur la manière dont, sur un ton très sérieux et volontiers dramatisé, on use aujourd’hui de tels critères discriminants à travers des documents visuels, certains reportages et quelques formules choc qui trahissent le fantasme du nettoyage et de la purification.

Martial Guédron

NOTES :

(1) Étienne Bonnot de Condillac, « Traité des sensations et des animaux », Œuvres complètes, publiées par A.-J. Thery, Paris, Lecomte et Durey, 1821-1822, t. 3, pp. 401-403.

(2) Sir Joshua Reynolds, Discours sur la peinture, présenté et annoté par J.-F. Baillon, Paris, énsb-a., 1991, p. 251.

(3) 5e édition (1798), article « Singerie ».

(4) Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, Mossy, 1787-1788, p. 362.

(5) Claude-Henri Watelet & Pierre-Charles Lévesque, Dictionnaire de peinture, sculpture et gravure, Paris, Prault., 1792, t. 1, pp. 310-311.

(6) Émile Duhousset, « Proportions artistiques et anthropométrie scientifique », Gazette des Beaux-Arts, 32e année, 3e période, t. 3, 1890, pp. 59-73.

(7) Pierre-Jean-Baptiste Chaussard (dit Publicola), Essai philosophique sur la dignité des arts, Paris, impr. des Sciences et des arts, an VI (1797), p. 25.

(8) Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle de l’homme, Paris, Dufart, 1808, t. 35, p. 56.

(9) Philippe Pinel, L’aliénation mentale ou la manie, Paris, Richard, Caille & Ravier, an IX (1801), pp. 113-116.

(10) Cesare Lombroso, L’homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale, traduit par G. Regnier & Albert Bournet, Paris, F. Alcan, 1887, p. 230.

(11) Georges Cuvier, « Sur l’ostéologie du lamantin », Annales du Muséum d’Histoire Naturelle, Paris, G. Dufour, t. 13, p. 280.

(12) Francis Grose, Principes de caricature, suivis d’un Essai sur la peinture comique, par François Grose, Paris, Antoine-Auguste Renouard, 1802, pp. 8-9 (en note).

(13) Georg Christoph Lichtenberg, « Fragment von Schwänzen », Baldingers Neues Magazin für Aerzte, 1783, n° 5 ; cf. Ernst Hans Gombrich, « La perception physiognomonique », Méditations sur un cheval de bois et autres essais sur la théorie de l’art, Mâcon, Éditions W., 1986, p. 91 sv.

(14) Rodolphe Töpffer, Essai de physiognomonie, [1845], Cahors, Éditions Kargo, 2003, pp. 22-23.

(15) Ibid., p. 26.

(16) Claude Blanckaert, « Les vicissitudes de l’angle facial et les débuts de la craniométrie (1765-1875) », Revue de synthèse, IVe série, n° 3-4, juil.-déc. 1987, pp. 417-453.

(17) Le 9 mars 1998, lors du conseil de sécurité intérieure présidé par Lionel Jospin, alors premier ministre, Jean-Pierre Chevènement présentait une circulaire visant à apporter une réponse immédiate aux violences urbaines. Dans une conférence de presse à l’issue du conseil, le ministre évoquait « les petits sauvageons qui vivent dans le virtuel ».

(18) Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 1997, pp. 51-53.