Alain Deligne

Parut dans Ridiculosa n°17

Ces dernières années, Ridiculosa a plusieurs fois proposé de penser ensemble la caricature soit avec une époque – comme la modernité (no 14) – soit avec une autre forme d’expression, comme la peinture (no 11), la sculpture (no 13) ou la littérature (no 16). Dans ce cadre, j’ai à chaque fois souligné que la caricature, techniquement parlant, était plurielle et indiqué toute la palette des termes pouvant faire double emploi, de grylle à webcomics en passant par dessin de presse (et ce, sans exclure la tridimensionnalité). Or, il en irait de même pour la photographie et de ses produits très variés (allant du daguerréotype au Polaroïd via par exemple le « calotype » [cf. infra]) ainsi que de ses registres (de la photo de presse à celle dite de charme), le tout en version argentique ou numérisée. Mais vu le niveau de généralité auquel je me place, je continuerai à parler de caricature ou de photo, quitte à préciser si nécessaire. Comme ici, à propos d’un daguerréotype qu’une certaine Miss Barrett venait d’obtenir en 1843, et qui déclara :

Mon seul désir est d’avoir une telle relique de tous les êtres qui me sont chers sur cette terre. Ce n’est pas la simple ressemblance qui est précieuse en ce cas […], mais le fait que l’ombre même de la personne soit fixée à jamais! C’est en quelque sorte la sanctification du portrait…[1]

Le portrait photographique serait ainsi le reste ombré[2] du modèle, induisant la nostalgie. Il est à garder pieusement. Seulement quatre ans après la naissance du daguerréotype (1839), la photographie se voyait ainsi consacrée, au sens religieux, voire talismanique du terme.

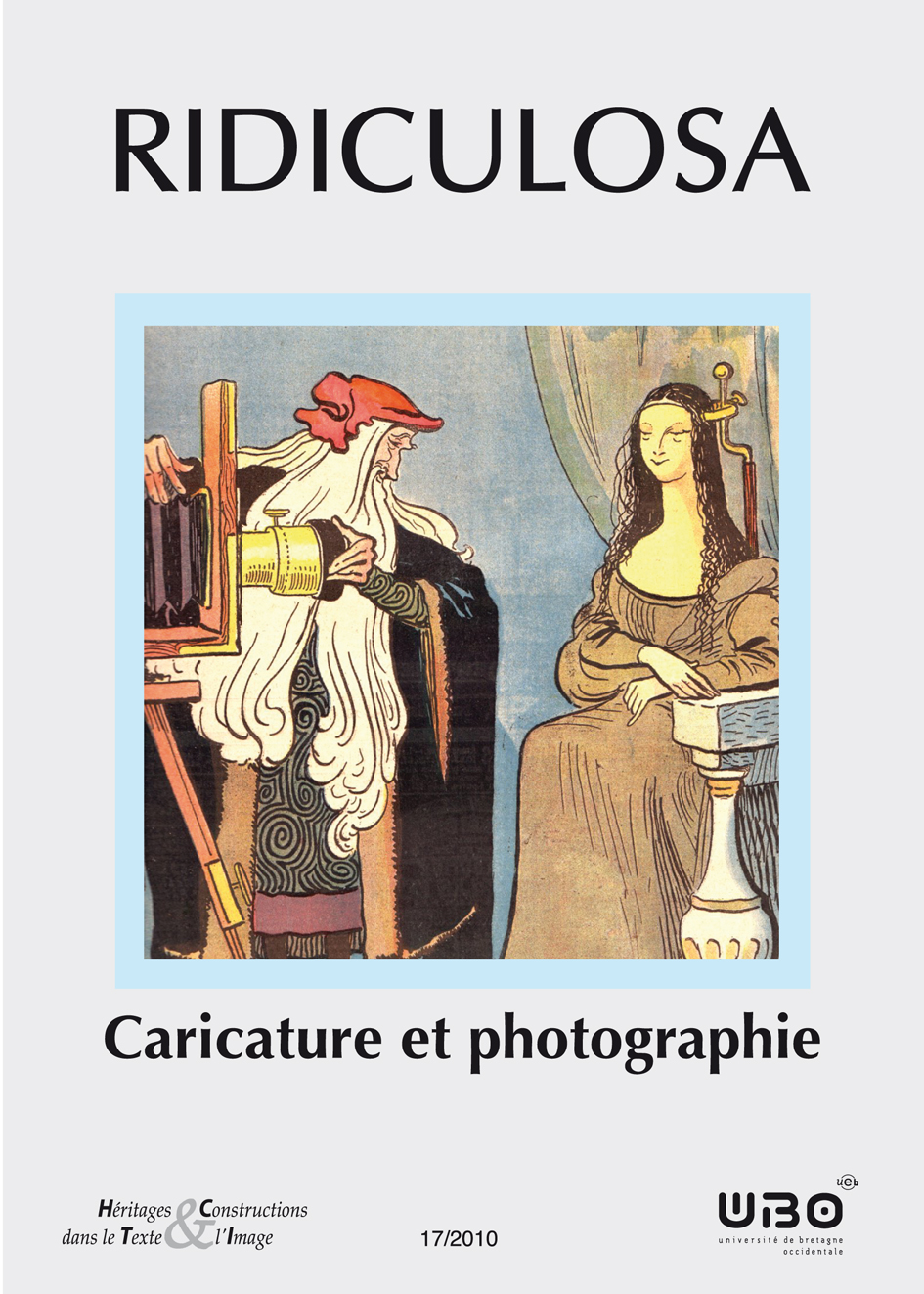

La caricature est une des branches de l’art du dessin. Art auquel on a pu attribuer une origine mythique. On connaît cette légende grecque : Dibutade aimait un jeune homme qui devait partir à la guerre. Afin de se souvenir de lui, elle traça de ses mains le profil de son visage ombré en s’aidant de la projection de la lumière sur un mur. Ainsi serait né, selon les Anciens, le dessin. La peinture a maintes fois repris le motif. La caricature aussi : qu’on en juge seulement par la vignette de couverture (1830) de La Silhouette où Daumier actualise la légende en revêtant les deux personnages d’habits modernes.

Or, ce mythe est un témoignage précieux pour l’archéologue des temps modernes, qui ne manquera pas de mettre en rapport l’origine du dessin avec celle de la photographie : n’est-elle pas due elle aussi à un travail de la lumière sur un support, en l’occurrence une surface dite sensible (plaque métallique) ? Pour Daguerre, le daguerréotype est un procédé physique et chimique permettant à l’objet de se produire virtuellement grâce aux ondes lumineuses. Mais, en guise de mythification, on parlait aussi de l’action du Soleil, lequel donnait ainsi à la Nature « la facilité de se reproduire elle-même » (Prospectus de 1838). Pour le physicien F Arago, l’autre aspect qui importait était que le nouveau procédé « crée des dessins et non des tableaux en couleur »[3]. Et pour l’Anglais Fox Talbot, le co-inventeur de la photographie, c’est la Nature elle-même qui se crayonne comme l’indique son livre The Pencil of Nature (1844-1846). Le néologisme photographie allait d’ailleurs rapidement synthétiser les deux aspects essentiels du procédé : un tracé (du grec graphein, écrire) de la lumière (phôs)[4], du moins jusqu’à une période récente de l’évolution de la technique (c’est-à-dire avant l’apparition de l’image numérique, qui ne se fonde plus sur la sensibilité de la lumière à des composantes chimiques et qui peut se passer du support papier)[5].

Une autre genèse encore, cette fois d’ordre magique, ferait se rejoindre également dessin et photographie. Nadar, caricaturiste et photographe, n’avait pu par exemple résister au jeu de mots sur filtre et philtre[6]. Et S. Sontag faisait ressortir en ces termes la sorcellerie du nouveau procédé :

La photographie de l’amant, cachée dans le portefeuille de la femme mariée […], le badge au portrait de l’homme politique, épinglé sur le manteau de l’électeur […], ces photos utilisées comme des talismans […] sont des tentatives pour entrer en contact avec une autre réalité et se prévaloir de droits sur elle[7].

Pratique d’appropriation qui n’est pas sans antécédent dans l’histoire de l’humanité. Ainsi E. Kris a pu faire remonter l’art en général, et plus particulièrement la caricature, à une pratique lointaine d’envoûtement[8]. Partout où les hommes s’organisent en groupes, il y aurait des personnes habiles dans le tracé d’images. Sorcier et peintre ne seraient qu’une seule et même personne. En recréant son objet, l’artiste parviendrait à le posséder entièrement. Kris cite Picasso, caricaturiste à ses débuts et ensuite à ses heures perdues : « Le dessin est une espèce d’hypnotisme : on regarde tellement le modèle qu’il vient s’asseoir sur le papier »[9]. En ce sens, la caricature « joue avec la puissance magique de l’image et, pour que ce jeu devienne licite […], la croyance en l’efficacité réelle du maléfice doit être sérieusement maîtrisée »[10]. Un tel contrôle repose en fait sur la non-distinction entre le signe et la chose signifiée. Effigies et objet sont des manifestations de la même énergie. L’image visuelle – et plus que toute autre, le portrait – est ressentie comme une sorte de double de l’objet. Elle est Abbild (reproduction) et Sinnbild (symbole). Un chef d’Etat voulant neutraliser sa poupée vaudoue[11] ou une moderne Dibutade déchirant la photographie de l’amant infidèle confirmeraient que cette croyance au sortilège de l’effigie, satirique ou non, peut toujours se réactiver, en particulier lorsque la personne perd partiellement sa faculté de contrôle. Le dessinateur exercerait ainsi sur son modèle un pouvoir contraignant et il y a aussi quelque chose comme une effraction dans l’acte de prendre quelqu’un en photo. S’exprimant dans le langage de la psychanalyse, S. Sontag va jusqu’à déclarer que cela revient à une « sublimation de l’assassinat »[12].

En fait, ce n’est pas seulement par leur genèse ou leur mode d’agir que caricature et photo peuvent être rapprochées. Je voudrais encore soulever quelques questions, mais brièvement, vu le cadre limité de cet article : celles de leur extension, de leur diffusion, de leur mode existentiel – pluriel ou non –, de leur statut mimétique, de leur rapport à la véracité, ainsi que de leur relation au laid et au beau, ou celle encore de l’esthétique de la limite dépassée. Autant de questions qui permettent de les étudier dans leur parenté et leur spécificité.

Extension

Passons rapidement sur le problème de la couverture du réel. Depuis 1839, il n’est pratiquement rien qui n’ait été photographié. Mais l’œil du caricaturiste s’est-il jamais intéressé aux fonds marins? Ou à une explosion du Vésuve ? Le tout-venant caractériserait donc la photographie. Dans ce contexte, Sontag, rappelant d’ailleurs des stratégies que nombre de professionnels revendiquent – telles que le refus de l’empathie ou la prétention à l’invisibilité –, dénonce une longue tradition d’ambivalence à l’égard de la capacité du photographe à prendre parti – et ce donc, à la différence du caricaturiste. Elle s’explique le phénomène ainsi : « C’est qu’en choisissant son camp, on a l’impression de saper le postulat constant de la légitimité et de l’intérêt de tous les sujets »[13].

Diffusion

Abordons maintenant les aspects liés à la diffusion. La photographie est un médium de masse, destiné à la masse. Ce qui vaut aussi pour la caricature, mais seulement dans sa fonction d’offre à un vaste public, et non dans sa pratique : il n’y aura jamais autant de caricaturistes amateurs que de photographes amateurs, phénomène encore accentué par la révolution numérique. Sous leur forme standard, caricature et photographie sont des objets fabriqués par l’homme : des artefacts de papier qui paraissent dans les journaux, les magazines, s’exposent dans les galeries ou les musées, et que les éditeurs rassemblent en volumes. Albums et rétrospectives individuelles ou collectives sauvent ainsi ces deux formes d’expression médiatiques de la disparition liée à leur caractère éphémère d’histoire immédiate, leur donnant en outre, par contiguïté, un statut d’art à part entière. Bien qu’aucun cliché ne soit un original au sens où une caricature en est une, il existe une différence qualitative entre le tirage effectué à partir du négatif (= ‹l’original›) et les tirages de la même photo. La forma ou figura sous laquelle la plupart des gens connaissent les photos est en fait celle de photos de photos, à considérer donc comme des reproductions : les originaux, comme pour les caricatures, sont visibles seulement sur les cimaises. On comprend alors la démarche d’un Robert Mapplethorpe, l’un des premiers photographes à avoir envisagé avec ses grands formats une démarche directement murale. Rappelons ici qu’un caricaturiste ne crée pas pour les musées, mais pour les journaux. Si ses images s’y retrouvent, elles n’auront en aucun cas été conçues pour ceux-là.

J’ai posé que l’œuvre d’art est un artefact. Prenant appui sur Nelson Goodman[14], revisité par Gérard Genette, on ajoutera : « à fonction esthétique ». Comprendre comment une œuvre d’art fonctionne revient à décrire l’« œuvre de l’art », titre de l’ouvrage de Genette[15]. Les nombreux exemples que ce dernier prend (recette de cuisine, musique écrite, improvisée, littérature, peinture, sculpture, gravure, photo, dessin, ready-made, chorégraphie, haute-couture) sont utilisés pour établir une différence entre les arts autographiques (à exemplaire unique) et allographiques (à exemplaires multiples)[16]. À cette distinction, il faut encore ajouter celle qui oppose les arts répondant à une phase de création – l’objet produit par le peintre ou l’écrivain est achevé et ultime – aux arts répondant à deux phases créatives : la planche du graveur ou la partition du compositeur sont dans l’attente d’une exécution.

Par son élaboration en deux phases (développement et tirage), la photographie dans son état standard illustre parfaitement le régime autographique multiple, défini comme un « art dont les produits sont singuliers en première phase »[17] : le négatif est unique, et les épreuves sur papier sont plurielles. Le photographe Ansel Adams considérait d’ailleurs le négatif comme une partition et le tirage comme une interprétation de cette partition[18]. Mais le terme générique de photographie dissimule, comme on l’a dit au début, une telle diversité technologique, et diachronique et synchronique, que des procédés dépassés peuvent être maintenus ou même ressusciter, comme ce fut le cas récemment avec le daguerréotype, qui est une impression singulière. C’est en fait Fox Talbot qui, avec son calotype (tirage positif sur papier), a inventé en 1841 la technique biphasée de l’état classique de la photo. Mais on sait que les tirages instantanés de Polaroïd (1947) furent de nouveau des épreuves uniques. Il en va plus simplement de la caricature, du moins celle dessinée sur papier, peut-être encore sa forme la plus pratiquée. Comme la peinture, elle est du côté des arts autographiques à phase unique. Mais si l’on prend les gravures satiriques du passé, celles-ci contiennent à nouveau deux phases (cf. ci-dessus)…

Qu’en est-il enfin des dessins satiriques publiés sur la Toile ? Je ferai d’abord remarquer que mis en ligne après leur version papier, ils circulent davantage et plus longtemps et touchent des lecteurs de tous les pays comme des non-lecteurs de la presse papier. Par ailleurs, certains de ces dessins sont publiés uniquement sur le web, comme avec Mediapart, parfois après avoir été refusés par un directeur artistique de presse traditionnelle. Mais que signifie encore « original » si, comme c’est déjà le cas, des dessins d’actu créés directement en format numérisé, sur le modèle des photos dématérialisées du même type ? Ce qui les rapprocherait du régime allographique : seul le critère de la date du réemploi en ligne pourrait en effet alors départager une image d’une autre, mais vu l’instantanéité croissante, cela se jouerait à quelques millièmes de seconde. Adorno, dans l’esprit de Benjamin, aurait alors vu juste en disant que « toute œuvre, en tant que destinée à une pluralité, est déjà, d’après son idée, sa reproduction »[19]. Je me permettrais ici encore une remarque : qu’elles soient inédites ou reprises de la presse écrite, les images dématérialisées obéissent à la logique platonicienne de la dévalorisation générale de l’image. Ontologiquement parlant, elles ont en effet encore moins de poids que celles sur papier : dans leur production comme dans leur réception, elles deviennent des images-d’images-d’images…

Depuis peu, la vue s’exerce autrement. On ne regarde plus, on visionne. La nouvelle modélisation du regard passerait par le moniteur : « Que l’écran soit télévisuel, informatisé ou vidéographique, c’est à lui désormais que s’affronte le regard », affirme D. Baqué[20]. Ce qui n’était qu’une hypothèse de travail il y a quelques années l’est maintenant de moins en moins, vu le développement exponentiel de la caricature sur le Web ou, pour le médium photographique, le passage de plus en plus affirmé au numérique. Or si, pour les images accompagnées de textes, l’image satirique de presse ou la photo du même nom ne sont lues correctement que dans le contexte de la page qui les héberge, il est alors évident que l’écran en modifie la lecture et que l’espace réduit de la mise en page virtuelle ne permet pas toujours de visionner ensemble le texte et l’image, la rubrique image étant encore souvent séparée de la rubrique texte. Ceci fausse la lecture du dessin ou de la photo, lesquels nécessitent alors, pour le dire avec Arnold Gehlen, une plus grande Kommentarbedürftigkeit (= besoin de commentaires). M. Vidberg doit ainsi souvent associer sur son blog, bien qu’intégré dans Lemonde.fr, un texte explicatif à ses caricatures pour les restituer leur contexte d’origine et limiter les risques de malentendus[21].

Autre aspect, lié aussi à la rivalité sur l’écran : celui-ci offre plus de matériel photographique et audiovisuel que de dessins satiriques. Le fameux Je ne dois pas dessiner Mahomet de Plantu à la une du Monde papier fut, une fois sur Lemonde.fr, par exemple très vite remplacé par un cliché : solution de commodité pour une rédaction ne souhaitant plus être importunée par la dite affaire des caricatures. Le mode de travail a également changé. Le caricaturiste n’a plus besoin de se constituer un trombinoscope et sa documentation se trouve nettement améliorée grâce au Réseau. Le photojournaliste, lui, se fera concurrencer dans l’immédiat par des anonymes qui, s’étant trouvés sur place, auront été courtisés par les speedy medias comme You Tube ou Twitter. La tâche du photographe pro change alors : il se doit de vérifier et de recouper. C’est une autre écriture photographique, axée sur le long terme.

Statut de l’image

Venons-en maintenant au statut analogique de l’image. Bien que la photographie puisse déformer, avec ou sans intention satirique – j’y reviendrai –, on présume généralement son identité avec le référent, car elle « semble entretenir avec la réalité visible une relation plus innocente et donc plus exacte que les autres objets mimétiques »[22]. Pour me limiter d’abord à la caricature, il n’est en effet rien de moins candide que cet art imitatif qui épouvantait la célèbre Virginie de « De l’essence du rire » (1855) de Baudelaire. Or, c’est à Baudelaire que revient le mérite d’avoir vu juste sur le niveau référentiel de la caricature en affirmant que celle-ci, relevant d’un genre plus large, était d’abord une reproduction du réel : « Le comique est, au point de vue artistique, une imitation »[23]. La caricature engage en effet la mimésis, qui n’est pas une simple copie. Fondamentalement, elle reste donc, au plan de l’expression (pour moi, la forma ou figura), les deux à la fois : figuration et défiguration. L’imitation déformante cite son référent pour le ‹singer›. Elle se réfère à un Vorbild (modèle), mais qu’en reproduisant (Abbild) elle déforme (Zerrbild, mot créé pour rendre caricatura = charge). Mais peut-être à trop se focaliser sur l’élément de charge a-t-on souvent négligé ce premier moment, constitutif de toute caricature (on sera donc sceptique par rapport aux caricaturistes qui chargent pour charger, arbitrairement). En fait, la caricature met en branle un processus de comparaison entre modèle et image déformée, produisant chez le récepteur une « image double, réflexive », comme le dit justement B. Full[24].

Opposant littérature, peinture et dessin à la photographie, S. Sontag fait encore ressortir une différence importante, concernant toujours le statut mimétique de la photographie :

Ce qui est écrit sur une personne ou un événement se donne ouvertement comme une interprétation, au même titre que ces propositions plastiques artisanales que sont les peintures et les dessins. Les images photographiques ne donnent pas tant l’impression d’être des propositions sur le monde que des morceaux du monde[25].

Pour les premiers utilisateurs, l’appareil photo n’était qu’un instrument à enregistrer le réel : c’était lui qui voyait. Ils excluaient ainsi d’office ce que j’appelle l’imago. Ce qui sortait de l’appareil était une image naturelle, achéïropoïète (d’acheïropoïétos, « non fait par la main de l’homme », du type voile de Véronique [= vraie icône]). En fait, un exemple de species selon notre définition de départ : une version directe de la chose elle-même, ou encore, selon The Pencil of Nature, une image produite par « le truchement de la seule Lumière, sans quelque secours que ce soit du crayon de l’artiste ». Avant d’être pictura, la photographie est donc d’abord simple species. Mais deux personnes ne faisant jamais un cliché identique du même sujet, les photos ne témoignent pas seulement du réel, mais aussi de ce que chacun y projette de savoir, d’émotions. Il existe donc bel et bien un regard photographique, lequel s’exerce aussi quand il s’agit par exemple de sélectionner des clichés. Le photographe impose à son sujet ses normes ou celles de la société dans laquelle il évolue. Comme les dessins de presse, les photographies sont alors aussi une interprétation du monde, et le rapport entre l’œil du photographe et la connaissance se précise : photographier est plus qu’appuyer simplement sur le bouton. En tant que processus, cet acte a bien sa part d’imago : « La pensée doit intervenir avant ou après, jamais au moment même où l’on prend la photo », déclare Cartier-Bresson. Même préoccupation cognitive chez Adams : « Une photographie n’est pas un hasard, c’est un concept »[26]. L’image est visualisée d’avance in mente et reflète une intentio, laquelle peut se manifester par exemple lors d’un changement de légende : expérience dont Willy Ronis fit un jour les frais. Le New York Magazine avait recadré une de ses photos et légendé de manière à dire du mal des syndicalistes… qu’il défendait! La photographie n’est donc nullement une parcelle de réel, mais bien un artefact (manipulable). Constatation suffisant à Laszlo Moholy-Nagy pour mettre fin à l’assertion selon laquelle elle ne serait pas un art[27]. La photographie échappait ainsi à la malédiction d’être considérée, elles aussi, comme une simple copie (species). Niveau de duplicité auquel Virginie, si Baudelaire l’avait confrontée à un cliché, ne serait pas non plus parvenue.

En fait, imago et pictura ne doivent pas être comprises seulement dans leur sens statique. Mais parce que leur distinction, épistémique, fonctionne aussi de façon pragmatique, elles peuvent être envisagées comme deux états successifs de la production artistique (alors que dans l’acte de réception, l’interprète remonte de la pictura à l’imago agissante qu’est l’intentio de l’auteur). Ayant exigé de son élève qu’il ferme son « œil corporel » pour voir avec « l’œil de l’esprit », Caspard David Friedrich lui recommandait de faire apparaître au jour ce qu’il avait vu dans l’obscurité : pour soumettre à nouveau cette imago à nos sens, « de sorte que cela agisse en retour sur d’autres de l’extérieur vers l’intérieur ». Nos deux états mettraient donc en évidence le lent processus de la figura, cette structuration formelle du voir en vertu de laquelle ‹imager›, c’est faire quelque chose à partir du réel, en passant par le filtre mental. Pour les artistes qui en copient d’autres, prédomine la pictura. Mais caricatures et photographies devraient participer et d’une fonction psychologique et d’une technique créatrice. L’imago ne vise ni au stockage ni à la restitution telle quelle, mais renvoie à l’inventio, au double sens d’une découverte et d’un inventaire de motifs.

Enumérant certaines prouesses de la technique photographique comme « surimpressions, anamorphoses, exploitation volontaire de certains défauts (décadrage, flou, trouble des perspectives) » – ratages qui peuvent être en fait exploités à des fins satiriques –, Roland Barthes ajoutait que de grands photographes « ont joué de ces surprises »[28] : comme Kertész et son nu anamorphosé Distorsion 40 (Paris, 1933). De ce même Kertész, Barthes soutenait qu’à partir de photos où la forme était travaillée à l’extrême il avait construit la « Mondrianité ». Mentionnons pour notre part E. Weston, qui est devenu le chef de file d’une « photographie pure », essentiellement plastique, et que l’on rapprochera des caricatures très dépouillées de Solo. Celles-ci cependant, parce que décontextualisées, ne sont plus satiriques[29]. Distordant les corps à l’aide d’une glace déformante, les douze lithographies de Grandville parues dans Les Parisiens pittoresques(1835) sont par contre de véritables satires (de mœurs). Si l’apparition de la photographie a pu avoir un effet libérateur sur certains peintres, qui se trouvèrent encouragés à pratiquer une peinture de moins en moins référentielle[30], ce niveau d’abstraction serait fatal à la caricature, art situationnel par excellence. Comme la photo de presse figurant des personnages en action, la caricature livre une image descriptive, narrative.

Vrai ou faux ?

A la différence d’une caricature, un cliché, même nullement contorsionniste, posera toujours le problème épistémique de l’accès au vrai. Examinons maintenant cette question sur l’exemple de la guerre, qui fait partie des sujets ayant une forte charge émotionnelle : comment dès lors en faire une caricature, la photographier ? Il y aurait là quelque simplification à croire que la subjectivité est d’un côté et l’objectivité de l’autre. Parlant par exemple de conflits armés, Plantu explique qu’il est toujours indécent de dessiner la mort : « parce qu’on ne sait pas et qu’on est loin. Le photographe de guerre, lui, s’est déplacé, il ne travaille pas de son bureau »[31]. Ce dernier prend donc le risque de mourir, et s’il est entièrement dépendant d’une réalité dangereuse, le dessinateur satirique pourra par contre montrer ce qui ne se voit pas… ou même n’existe pas : par exemple, Milosevic en tenue militaire dirigeant un peloton d’exécution[32]. « Tricherie ? », s’interroge Plantu rhétoriquement. Le lecteur sait pertinemment que non et accepte la part de subjectivité, habitué qu’il est à ce genre d’humour.

Il faut cependant dire ici que les réflexions contrastives de Plantu, toutes intéressantes qu’elles soient, partent de l’idée que la photographie serait l’indice objectif de l’existence de quelque chose et qu’elle serait donc ressentie comme une vraie icône. Or ces derniers temps, se sont accumulés les cas de « fauxtographie ». Sont mis en cause des logiciels de traitement d’images de type Photoshop à l’aide desquels on peut modifier en quelques clics le contraste, la lumière, le noir et blanc ou les couleurs. Rien de plus ludique ou innocent en apparence. Cependant, leur application à la photo de presse fait problème. Ainsi, selon A. Ecer, « il y a une nouvelle génération [de photoreporters] qui fabrique les photos qu’elle aimerait voir au lieu de rappeler la réalité. Sur les 100 000 photos du World Press, environ 20% sont exclues d’office, car elles sont trop photoshoppées »[33]. S’il s’agit là de photographier selon ce que l’on désire, le terme d’’ » overphotoshopping » dénonce alors une déformation de la ‹vérité› de l’Histoire. Mais la vérité est dans la déformation, entend-t-on souvent dire à propos d’une caricature réussie. Il faut donc distinguer entre une déformation vers le vrai et une autre vers le faux ; falsification ressentie d’autant plus cruellement que la photographie bénéficie toujours d’une présomption d’innocence. « Ceux qui sont allés dans un camp de réfugiés savent qu’[…] il n’y a pas de couleur fluo. Quand la photo en montre, c’est un mensonge, affirme le photoreporter P. Blenkinsop[34]. L’esthétisation s’explique en partie par le fait que certains magazines de presse contactent des « artistes du documentaire » pour les faire travailler sur des sujets d’actualité. Dans cette confusion des rôles, le photojournaliste soumet alors le réel[35]. Mais livrer un document n’a jamais consisté à restituer le réel tel quel. Bien avant l’apparition des magiciens du numérique, les reporters retravaillaient leurs clichés dans la chambre noire pour en corriger les défauts (zones sous-exposées ou manquant de relief). Et plus généralement, beaucoup de facteurs a priori techniques (noir et blanc, flou pictorialiste, bougé, flash [de nuit ou de jour], contre-jour, double exposition) n’existent pas dans la réalité.

L’objectivité de la photographie serait donc un mythe, en fait déjà vieux. Le traitement d’images est en effet quasi contemporain de l’apparition de la photo. L’Allemand Hanfstängl présenta dans le cadre de l’Exposition Universelle de 1855 à Paris, où l’on exposa pour la première fois des photos, deux portraits, l’un tel quel, l’autre retouché. A peine inventé, le nouveau langage mentait. En fait en laid, et en faux, si l’on en croit l’idéologie platonisante d’un Victor Cousin régnant officiellement à l’époque en France (et en Europe, plus généralement), et pour laquelle le Beau était aussi le Vrai (et le Bien). Mais alors qu’un faux en matière de photographie falsifie l’Histoire – falsification dans l’image même (par gommage p. ex) ou dans la légende (comme dans le cas des fusillés de Timisoara) –, une adjonction ou une suppression en peinture ou en dessin n’aura de conséquences qu’au niveau de l’histoire de l’art. Certes, en ajoutant des gens qui n’y étaient pas, Courbet ment dans son Enterrement à Ornans (1850), mais c’est précisément cette libre intervention qui nous permet de dire que le réalisme pictural est plus qu’une simple copie du réel : en fait, une construction, un montage. De même Plantu, avec son Milosevic, aura misé sur la faculté imaginative des lecteurs habitués à décrypter en régime satirique ces licences que sont les procédés rhétoriques (ici, une métonymie de la cause : un général pour un autre). Il est alors évident que les techniques numériques de colorisation avec tablette graphique employées par toujours plus de caricaturistes n’ont pas les mêmes conséquences, au niveau du vrai, que pour les photos : le petit coup de pouce technique n’est ici qu’une commodité dans un art non indiciel et fictionnel à part entière.

Beau ou laid ?

Le nom sous lequel Fox Talbot fit breveter la photographie en 1841 était le « calotype » : du grec kalos, beau, et tupos, empreinte. Le néologisme ne faisait en réalité qu’anticiper l’habitude rapidement prise par les gens de photographier ce qu’ils trouvaient beau. Pensons ici seulement à un phénomène proche, bien connu : on se plaît souvent davantage en photo qu’en vrai! Aux débuts de la photographie, on attendait donc de celle-ci une idéalisation, parfois aux limites du kitsch. Attitude en fait encore répandue parmi les photographes amateurs, pour lesquels une belle photo est la photo de quelque chose de beau, par exemple un coucher de soleil. Un mouvement de la fin du XIXe siècle, qui mélangeait photo et peinture, voulut conférer à la photo son statut d’art en pratiquant le flou ou la retouche au pinceau. Or, pour Barthes, le pictorialisme « n’est qu’une exagération de ce que la Photo pense d’elle-même »[36]. Et à propos du livre Pictorial Effect in Photography (1869) d’Henry Peach Robinson, Abbot déclara dans Photography at the Crossroads (1951) que « son système consistait à tout flatter ». Toute une partie de la photographie tend effectivement à la célébration. Or, aussi paradoxal cela soit-il, il existe une « caricature-consécration ». La notion fut lancée par M. Melot à propos des célébrités contemporaines caricaturées par Levine[37]. Genre que pratiquent également des dessinateurs comme Morchoisne, Mulatier ou Ricord, lesquels remercient du reste « Monsieur Kodak » pour sa collaboration involontaire à leurs Grandes Gueules (1982).

La première Esthétique de la photographie (1862) de Disdéri, et son programme de rendre les physionomies « agréables », est une véritable cosmétique. Mais en 1915, E. Steichen, photographiant une bouteille de lait sur l’escalier d’un immeuble populaire, affecta sensiblement la conception traditionnelle du beau. Et en exergue d’un recueil de clichés de Walker Evans publié par le Musée d’Art Moderne de New York, une citation de Whitman donnait le ton :

Je suis convaincu que la majesté et la beauté du monde se trouvent, à l’état latent, dans la moindre de ses parcelles […] qu’il y a dans les choses insignifiantes, les insectes, les gens vulgaires, les esclaves, les nains, les mauvaises herbes, le rebut, beaucoup plus que je ne croyais…[38].

C’était niveler les distinctions entre beau et laid, essentiel et inessentiel. Ce à quoi on pourrait rétorquer qu’à photographier des nains, on n’obtenient pas la majesté, mais des nains. « Tous les hommes et toutes les femmes que l’auteur avait connus étaient devenus des grotesques », déclara le photographe S. Anderson dans sa préface à Winesburg, Ohio (1919), album qui au départ devait s’intituler The Book of the Grotesque. Dans la même veine, on mentionnera aussi Diane Arbus que photographier des monstres « excitait terriblement ». Attitude qu’on opposera à la photographie dite humaniste d’un Ronis : « Vous ne trouverez pas une seule photo méchante, expliquait-il au Monde en 2005. Je n’ai jamais voulu donner des gens une image ridicule ». Anderson et Arbus s’inscrivaient en fait dans une longue tradition remontant aux gueux de Callot, constamment réactualisée par les caricaturistes (cf. par exemple Les Grotesques [1979] de Cagnat, ou plus récemment, les Heroes & Monsters de G. Scarfe, Wilhelm Busch-Museum, 2010). Et, à partir des années 1990, on a pu observer un infléchissement de certaines formes artistiques vers le trash (terme désignant ce qui relève du déchet et de l’ordure). Issu pour une large part d’une réaction au conformisme Wasp, le trash n’est pas un genre au sens artistique du terme. De même qu’il y a l’homme-kitsch, il y a le corps-trash : sang, sperme, vomi, putréfaction sont autant d’éléments obéissant à une contre-esthétique envahissant tout, dessins, films et photographies. A chaque fois, c’est le même goût pour ce qui est douteux, que ce soit dans l’œuvre de photographes comme Larry Clark ou Nan Goldin ou encore dans celle de caricaturistes comme Philippe Vuillemin.

L’extrême

Choc émotif, limite atteinte, tabou levé, sont autant de notions qu’on retrouve dans la critique faite aux caricatures et photographies allant trop loin. Illustrant par l’œuvre d’Arbus une réduction de la répugnance éthique et sensorielle, Sontag dégageait en ces termes sa logique d’épuisement :

Toute une modernité artistique s’est consacrée à abaisser le seuil de l’effroyable[39]. En nous accoutumant à ce qu’autrefois nous n’aurions supporté ni de voir ni d’entendre, à cause de l’excès de révolte ou de gêne […], l’art a fait évoluer la morale […] qui trace une vague frontière entre ce qui est émotionnellement intolérable, et ce qui ne l’est pas. Au fur et à mesure que notre délicatesse s’émousse, nous approchons d’une vérité assez pauvre : celle de l’arbitraire des tabous érigés par l’art et la morale. Mais notre capacité à avaler des doses croissantes de grotesques, sous forme d’images et de textes […] se paye cher. A la longue, ce n’est pas une libération qu’éprouve la personnalité, mais un amoindrissement : une pseudo-familiarité avec l’horreur renforce l’aliénation, en diminuant la capacité à réagir dans la vie réelle[40].

On remarquera que l’effet produit sur la sensibilité par certaines caricatures de récents journaux satiriques français n’est en fait pas si éloigné du phénomène d’émoussement que décrit Sontag. Comme si une esthétique de l’excès se faisait de moins en moins subversive, devenant prévisible dans la surenchère. Mais bien qu’attirée par la laideur, Arbus n’a pas photographié des horreurs à connotation sentimentale, morale ou politique (victimes du napalm ou bébés déformés par des médicaments). Elle se distingue ici d’autres photographes, qui l’ont fait, ou d’un journalisme moralisateur à la Cabu, qui a pu jouer avec les malformations des mongoliens, mais pour en tirer des rires étranglés. Cependant, ce qu’Arbus et Cabu partagent sûrement est leur aversion du bon ton. « C’était sa façon de dire merde à ce qui est joli », affirmait Sontag (ibid.) : merde à Vogue, et pour Cabu, merde à un Paris-Match privilégiant « le choc des photos ».

« Je vous supplie de croire que c’est la vérité »[41], implorait Lee Miller qui avait pris des photographies lors de la libération de Dachau, moins par crainte qu’elles ne passent pour des faux que parce qu’elles lui paraissaient inassimilables. Or, même s’ils ont une valeur de témoignage, les dessins comparables d’un Callot ou d’un Grosz sur la guerre ne seront jamais assez vrais dans l’horreur. On est ébranlé à leur spectacle, mais on ne se ferme pas les yeux. On n’éprouve pas de nausée comme à la vue de la photo du supplice des « cents morceaux » (Chine, début du XXe siècle), remarque P. Ardenne[42]. Alors que le traitement graphique par la déformation crée l’écart d’avec le réel, Robert Capa affirmait : « Si tes images ne sont pas bonnes, c’est que tu n’es pas assez proche »[43]. La main au travail filtre plus que la main qui fait clic. « Dans la course au vérisme attesté, la photographie, écrit J. Galard, dispose d’un avantage imbattable, qui n’est pas l’exactitude ni la précision : la photographie peut se prévaloir, le cas échéant, d’être sans art »[44]. On sera alors plus réceptif à ce qui n’est pas esthétisé, mais qui passe pour vrai (sans trucage). Décidément, le potentiel mimétique du médium photographique est inépuisable.

Au début des années 1910, A. Sander photographia l’ensemble des professions allemandes. A ses « images archétypiques » – ce sont ses mots –, d’apparence neutre, répondaient les caricatures engagées de Grosz, qui résumaient également l’esprit des divers types sociaux de l’Allemagne de Weimar. Mais il n’était pas dans l’intention de Sander de critiquer. Il renforçait ainsi l’idée que la photo est un art tendanciellement nostalgique. La caricature, elle, est privée d’office de cette qualité d’image qu’est l’aura. Toute photographie, parce qu’avec le recul elle montre une relique, serait une sorte de memento mori : thème amplement développé par Barthes. Point de vue qui n’est cependant pas exclusif de l’utilisation de la photo à des fins satiriques. Avec les photomontages antihitlériens de J. Heartfield, la photographie révélait ce à quoi il fallait faire face. Et provoquer des prises de conscience partisane comme le font les caricaturistes est aussi la forme la plus moralisatrice de la photographie documentaire (mais avec souvent en plus cet aspect prédateur que j’évoquais au début).

Mon propos s’est limité aux rapports de la création photographique et de la création en caricature, tels qu’ils se sont développés depuis l’invention de la photo et les innovations techniques qui l’ont modifiée. Il aurait naturellement été légitime de s’attarder sur les effets de décalage (par exemple dans l’utilisation du noir et blanc et de la couleur) entre un médium qui remonte à deux siècles à peine et un art graphique qui s’est lentement développé depuis un demi-millénaire, et même plus, si l’on tient compte des proto-caricatures de l’Antiquité. Je me suis néanmoins essayé à une comparaison globale – non exhaustive – de champs situés tous deux entre beaux-arts et médias, pour y constater des points de rencontre et de… tension.

Université de Münster

[1] B. Miller, Elisabeth Barrett to Miss Mitford, Londres, 1954. La mise en évidence est de l’auteur.

[2] Signe que l’on peut qualifier d’« indice » à la suite de Peirce, mais à condition de ne pas tomber dans le piège du pur référentialisme (cf. le fameux « ça a été » de Roland Barthes). Je suggère d’appeler species ce régime d’image. Mais d’abord une remarque de méthode : je recherche en fait, pour les mettre à l’épreuve, des concepts formels, analytiques. Ces outils, avec leurs différents attributs, sont censés rendre sensible ce que des arts comme la peinture, la sculpture, la caricature ou la photographie, mais aussi la Nature naturante (productrice), élaborent en fait d’images. Species (« aspect », « apparence ») serait du côté de l’objectivité et définirait les représentations à contenu irréel (comme l’image-dans-le-miroir, l’ombre portée ou encore les spectres). Nous identifions par imago et pictura encore deux régimes. Pictura désignerait l’artefact qu’est la représentation matérielle du réel : un tableau, un dessin, une photo. Quant à elle, l’imago serait du côté de la subjectivité : mémoire qui fixe l’objet réel, imagination qui le déforme, inconscient qu’envahissent des images qui « survivent », pour parler avec Warburg – bref, tout ce qui hante les esprits. Notons que l’imago, qui est aussi intentio, est commune au producteur (intentio auctoris) comme au regardeur (intentio lectoris), la pictura jetant un pont entre les deux. L’élément qui relie species, imago et pictura serait celui de la présentation de l’image, sa « forme » (figura ou forma). Pensée selon la philosophie scolastique, la forme est en effet ce qui est détachable de la matière.

[3] Rapport fait à l’Académie des sciences de aris, le 19 août 1839.

[4] Une arme de sinistre mémoire a par son effet de flash démesuré laissé sur un mur les traces d’un homme et d’une échelle. La dite photo s’intitule L’Echelle et l’ombre imprimées au moment de l’explosion de la bombe, Musée de la Bombe atomique, Nagasaki. Le comble du cynisme est peut-être dans le nom donné à l’expédition : « Opération Soleil » !

[5] Ces réflexions s’attachent en premier lieu à l’état canonique des deux médias. Mais je m’autoriserai parfois quelques échappées vers l’extrême-contemporain.

[6] Nadar, Quand j’étais photographe, Arles, Actes Sud, Babel, 1998, p. 16.

[7] Susan Sontag, Sur la photographie. Trad. fr. de P. Blanchard avec la collaboration de l’auteure, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1993, p. 33.

[8] Ernst Kris, Psychanalyse de l’art. Trad. fr. de B. Beck et M. de Venoge, Paris, PUF, 1978.

[9] Ibid., p. 64.

[10] Ibid., p. 247.

[11] Le Président Sarkozy avait exigé le 17 octobre 2008 qu’on retirât des librairies un manuel vaudou assorti d’une marionnette satirique à son effigie, paru une semaine avant aux éditions K & B. Le tout, tiré à 20000 exemplaires, comprenait une biographie moqueuse et une figurine en tissu avec des aiguilles que l’acheteur était invité à planter dans le corps du Président. Son avocat avait intimé les éditeurs d’en cesser immédiatement toute diffusion, précisant : « N. Sarkozy me charge de vous rappeler qu’il a sur son image […] un droit exclusif et absolu » (Le Monde, 20 octobre 2008). A l’égard de notre sujet, il est en outre intéressant de savoir que, le 30 janvier de la même année, ce même Président avait déposé deux référés à l’encontre de Ryanair, qui avait utilisé une photo de lui avec son épouse Carla Bruni à des fins publicitaires. C’est dans les deux cas le même refus d’être le jouet de quelqu’un, de la part d’un homme subitement destitué de ses droits et de son pouvoir.

[12] S. Sontag, op. cit., p. 31.

[13] Ibid., p. 113 ; tous est mis en italique par nous.

[14] Nelson Goodman, Langages de l’art, trad. fr. de J. Morizot, Nîmes, Ed. Jacqueline Chambon,1990.

[15] Gérard Genette, L’Œuvre de l’art. Tome I : Immanence et transcendance, Paris, Seuil, 1995.

[16] La motivation de ces deux termes leur vient du statut des manuscrits « autographes » uniques, opposé à celui des exemplaires multiples, baptisés « allographiques ». Si l’on étend cette distinction, d’ordre ontologique, à l’ensemble des arts, l’opposition auto/allo importe alors évidemment plus que le radical commun graph-.

[17] N. Goodman, op. cit., p. 149.

[18] Un peu comme si on ne faisait jamais deux fois le même tirage, prise de conscience qui a mené à établir le principe du « vintage » : soit un tirage dit original, réalisé par l’auteur, et qui acquiert alors une valeur de par sa rareté, à la différence d’un tirage en série effectué en laboratoire. Cette limitation du multiple a d’ailleurs favorisé l’assimilation de la photographie par l’histoire de l’art.

[19] Th. W. Adorno, Théorie esthétique, Trad. fr. de M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1989, pp. 51-52.

[20] Dominique Baqué, Photographie plasticienne. L’extrême contemporain, Paris, Editions du regard, 2004, p. 19.

[21] Cf. son interview avec G. Doizy dans Guillaume Doizy, Dessin de presse et Internet. Dessinateurs et internautes face à la mondialisation numérique, Brest, Eiris, 2010, pp. 221-224.

[22] S. Sontag, op. cit., p. 19.

[23] Baudelaire, « De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques », in Œuvres Complètes, II, Paris, La Pléiade, 1976, p. 535. Précisons que dans cette phrase Baudelaire entend par comique le comique dit significatif, c’est-à-dire référentiel, et non le comique dit absolu, le grotesque.

[24] Bettina Full, Karikatur und Poiesis. Die Ästhetik Charles Baudelaires, Heidelberg, Winter, 2005, p. 22. Cf. mon compte rendu dans Ridiculosa 16.

[25] S. Sontag, op. cit., p. 17.

[26] Tous deux cités par Sontag, op. cit., p. 164.

[27] Laszlo Moholy-Nagy, Peinture, photographie, film, Paris, Gallimard, 2008, p. 108.

[28] Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Seuil, 1980, p. 59.

[29] Solo, Le Casse-Gueules, Paris, groupe Té. Arte., 1987.

[30] Laquelle photo peut s’émanciper aussi jusqu’à se faire privative : la dite « a-photographie », pratiquée par un Sugimoto, montre par exemple un écran de salle de cinéma, devenu pure surface blanche de par la longue durée de l’obturation.

[31] Le Monde du Dimanche 4 – Lundi 4 avril 1999, p. 13.

[32] L’année Plantu 1999, Paris, Seuil, p. 94.

[33] Ayperi Ecer, Le Monde du Dimanche 29 – Lundi 30 août 2010, p. 17.

[34] Ibid., p. 17.

[35] Notons que certains vont bien au-delà de la retouche d’images : Walid Raad a ainsi réécrit la guerre civile libanaise (1975-1990) en inventant des archives photographiques, par exemple de voitures prisées par les factions de tous bords pour piéger les gens à l’explosif. On a ainsi pu voir l’été 2010 au Museum of Modern Art de New York des restes fictifs d’autos après explosion (My Neck is Thinner Than a Hair: Engines [1996-2004]).

[36] R. Barthes, op. cit., p. 55.

[37] Michel Melot, L’ œil qui rit. Le pouvoir comique des images, Fribourg, Office du Livre, 1975, p. 32.

[38] S. Sontag, op. cit., p. 50.

[39] A la modernité ont succédé postmodernité et extrême-contemporain. Comme le suggère l’épithète d’extrême, certains ont été encore plus loin entre temps. Rappelons seulement les expositions Post-Human (1992) et Le Corps mutant (2000), qui ont rendu possible une nouvelle extension de la corporéité. Orlan a par exemple photographié ses performances d’auto-hybridation, se situant ainsi à l’opposé de la photographie dite humaniste des Ronis et Doisneau (dont les photos souvent prises à la sauvette ne s’exposaient pas encore à la privatisation de l’espace public, nouvelle contrainte pour la création).

[40] S. Sontag, op. cit., p. 70.

[41] Cité par John Pulz et Anne de Mondenard, Le Corps photographié, Paris, Flammariion, 1995, chap. « L’irregardable », p. 98.

[42] Paul Ardenne, Extrême. Esthétiques de la limite dépassée, Paris, Flammarion, 2006, p. 292.

[43] In Susan D. Moeller, Shooting War: Photography and the American Experience of Combat, New York, Basic Books, 1989, p. 9.

[44] Jean Galard, La Beauté à outrance, Arles, Actes Sud, 2004, p. 17.